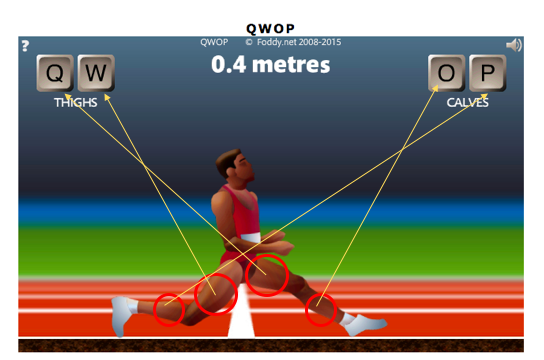

QWOP为什么有意义

Getting over it with Bennett Foddy 直播片段

陈星汉早期的三部作品分别是《云(Cloud)》、《浮游世界(Flow)》和《花(Flower)》。这三款游戏奠定了他 “禅派游戏” 的风格基础,以极简的玩法和深刻的情感体验著称,也筑底了接下来《风之旅人》的出现。

游戏系统具备以下特征:

- 吸引人们自愿地参与其中;

- 具有明确的规则,圈定了参与者的行为范围;

- 玩家的交互行为会带来系统状态的变化;

- 参与者在试图达成目标的过程中会遇到来自系统或者玩家的阻碍。

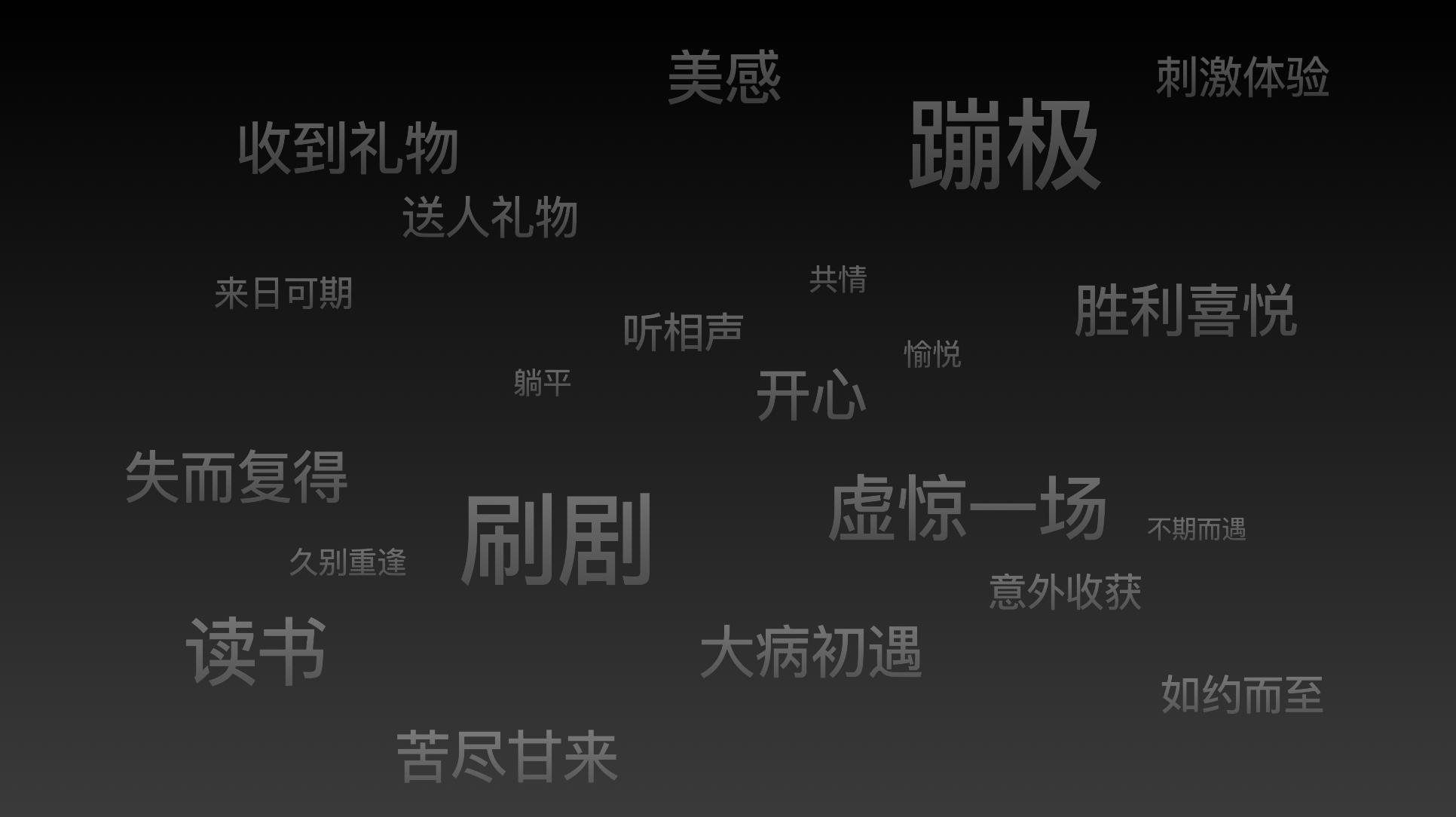

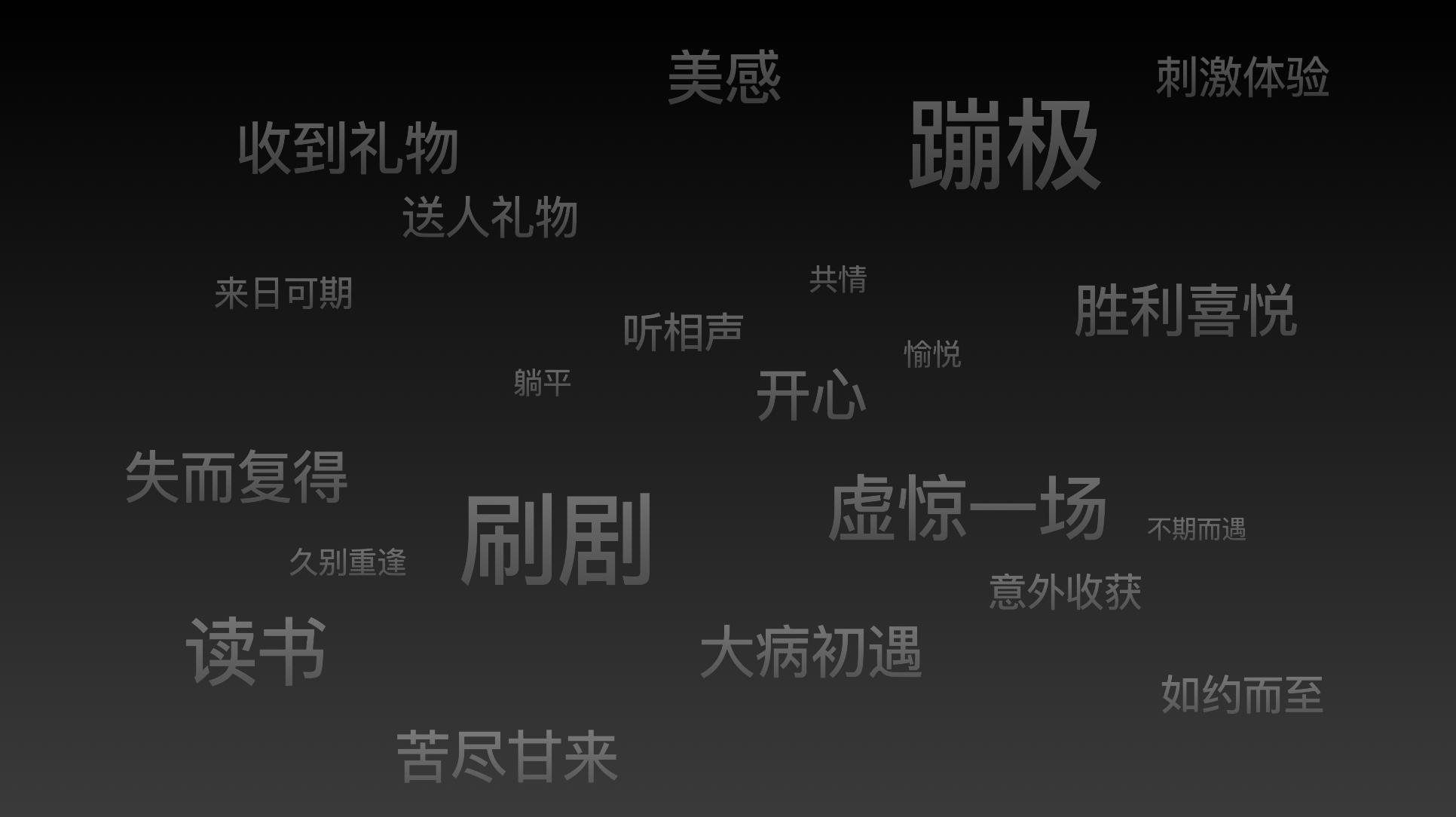

思考:吸引人们自愿地参与其中,用非学术的表达,就是有趣。什么是有趣?

什么是无聊?

收到礼物,送出礼物,有趣?无聊?

蹦极,有趣?害怕?

刷剧、躺平、如约而至(预期落地)?

一、 结合一下理论来分析“有趣”是如何产生的

马斯洛认为,人的需要发展演进过程呈波浪式前行,各种不同需要的优势由一级演进到另一级,高层次需要的出现是建立在低层次需要相对满足的基础上的,但是,并非要等到低层次需要完全得到满足才会出现,较低一层的需要高峰过后,较高一层的需要就产生优势作用,查看波浪式前行图。

生理层:游戏不直接满足生理需求(如饮食、睡眠),但需以 “生理需求已基本满足” 为前提 —— 只有当人不必为温饱发愁时,才会有精力参与游戏。

安全层:安全需求是游戏的 “隐性前提与间接载体”。比如儿童模拟 “过家家”(扮演父母照顾 “孩子”)、“野外寻宝”(模拟生存),本质是通过游戏 “预演现实风险”,间接学习应对危险的能力,构建对环境的安全感。随着游戏交互模拟体验的发展,游戏在安全层的边界在拓展,比如微软的模拟飞行已经完全可以作为飞机驾驶的训练工具(911事件的讽刺)。模拟飞行发展史

另外一个维度结合安全层去看,相对于现实世界,游戏世界是安全的。很多在游戏世界中无法或没有能力去接触的内容,可以在游戏的模拟世界中去接触,玩家是会非常愿意去尝试的。(去参与现实中不能做的,游戏的一个常见的有趣模式)

- 社交需求的核心是 “归属感、情感连接、人际互动”,这是游戏最古老、最基础的核心功能之一,且在原生态与电子游戏中高度统一。人类早期的 “围猎模拟游戏”,本质是通过集体协作(如分工追捕、配合完成仪式)强化部落凝聚力;儿童的 “丢沙包”“拔河”“捉迷藏”,必须依赖多人互动 —— 游戏规则本身就是 “社交契约”,玩家在遵守规则、配合或对抗中获得 “被接纳” 的归属感,满足与他人连接的需求。游戏中规则是严肃的,不允许被打破,否则“游戏世界”就崩塌了,正如象棋、扑克、麻将等参与玩家都必须遵守规则,否则视为作弊。

- 电子游戏打破了空间限制,将社交需求从 “线下小圈子” 扩展到 “全球范围”:比如《魔兽世界》的 “公会副本” 需要 40 人分工配合,玩家通过语音沟通、战术协作形成紧密的虚拟社群;《王者荣耀》的 “开黑” 模式,本质是现实朋友的 “线上社交延伸”;即使是《原神》的 “联机采集”,也能让陌生玩家通过简单互动获得 “短暂归属感”。虚拟社交可能成为 “现实社交缺失的补偿”—— 比如现实中社交能力较弱的人,可能通过游戏获得安全感,但过度依赖虚拟社交可能反过来削弱现实社交能力,导致 “需求满足的错位”。在电子游戏的语境中,玩家没有面对面的机会,都是隐藏在互联网端深处,那么游戏的社会契约就发生了一些悄然的变化。请思考一下发生了哪些变化?

尊重需求包括 “他人尊重”(认可、赞赏)与 “自我尊重”(成就感、价值感),游戏通过 “目标设定 – 反馈机制” 精准满足这一需求,且电子游戏的设计更极致。尊重需求需要被他人看到,所以电子游戏中的尊重需求是建立在社交需求的基础上实现的。

自我实现需求的核心是 “发挥潜力、实现理想、探索自我”,玩家通过解决游戏中的问题得到自我实现。

值得思考的是,游戏中玩家的自我实现,没有现实中的真实“褒奖”的,是非常纯粹的自我实现。

在现实中,一个人学习很努力,工作很努力,大多并不完全是为了解决学习和工作中的问题,可能仅是为了生活。而游戏是“无用”的,所以如果一个玩家好很久的时间,解决游戏中的非常繁琐的问题,可以被视为纯粹的自我实现。

思考:那为什么这么纯粹的自我实现会被社会舆论称之为“精神鸦片”?

2、Richard Bartle(UK), University of Essex.1996年提出的理论:Bartle’s player type

a.杀手型玩家——我要赢,我要碾压别人!

他们的特点是

·喜欢 PVP(玩家对战)模式,比如《英雄联盟》《绝地求生》《王者荣耀》。

·追求排行榜的第一名,愿意为此投入大量时间和资源。

·享受压制对手、让别人输掉游戏的快感。

对于这类玩家常见的设计策略是:

·设计排行榜、竞技模式,让他们有目标去冲刺(如拼多多砍价排名)。

·提供荣誉勋章或特殊身份标识(如知乎盐选会员标识)。

·给他们一个可以碾压别人的机会,比如VIP专属特权、独占道具。

设计特征:技能、数值、平衡

b.探险者型玩家——这里还有什么没解锁?

他们的特点是

·喜欢探索地图、解密游戏中的隐藏内容。

·研究游戏机制,找出隐藏的 BUG 或彩蛋。

·享受发现别人不知道的秘密的乐趣。

对于这类玩家常见的设计策略是:

·设计隐藏任务、隐藏成就,给他们探索的动力(如Steam游戏成就系统)。

·让他们可以考古,比如提供历史版本或者复盘模式(如微博超话)。

·给他们高自由度,让他们自己去摸索规则,而不是被牵着鼻子走。

设计特征:消耗大量游戏内容

c.社交者型玩家——我就想找人聊天(聊天只是社交的一种)

他们的特点是:

·喜欢加入公会、团队,享受合作玩法。

·在游戏里交朋友,甚至比玩游戏本身更重要。

·享受组织、管理社群,比如做公会会长、群管理等。

对于这类玩家常见的设计策略是:

·设计用户互动机制,如评论区、群聊、匹配系统(如 Soul 的匹配聊天)。

·让用户可以展示自己的社交关系,如好友列表、师徒系统(如 QQ 会员专属群)。

·允许用户表达个性,如个性化头像、皮肤、个性签名(如微信状态)。

设计特征:深谙“人-电脑-人”社交之道

d.成就者型玩家——我要全部完成!

他们的特点是:

·追求解锁所有勋章、成就、收集道具。

·喜欢高难度挑战,例如单人通关最高难度副本。

·在游戏中不一定喜欢社交,但会用成就来展示自己的实力。

对于这类玩家常见的设计策略是:

设计成就系统,让用户可以收集徽章(如 Keep 的训练勋章)。

提供渐进式目标,比如每日任务、等级成长体系(如小红书的达人等级)。

让用户可以展示成就,比如个人主页、成就榜(如知乎的贡献者勋章)。

设计特征:问题设计师,过程设计师(广义的关卡)

原文阅读

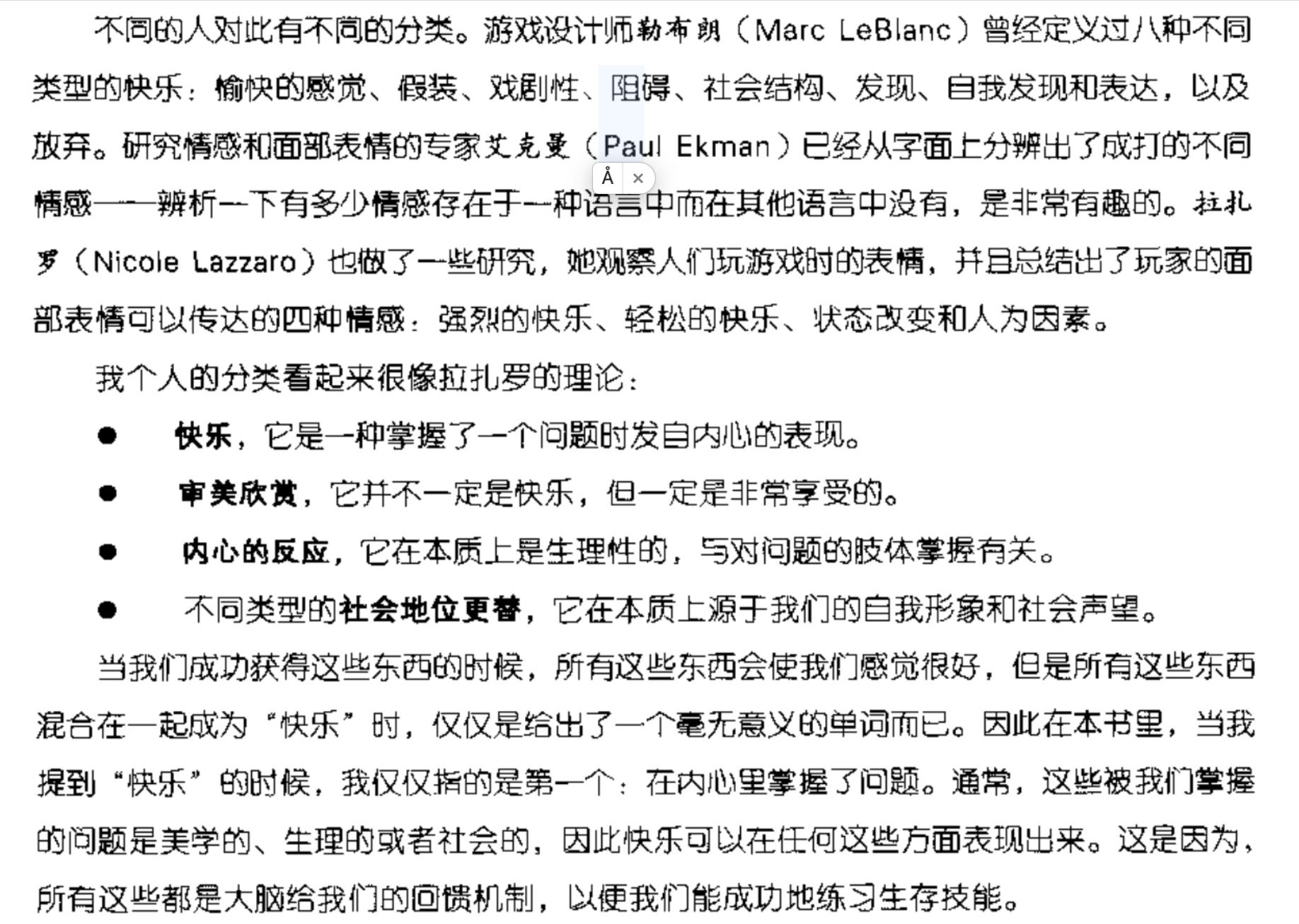

3、A brief Taxonomy of “fun”, Marc Leblanc

Marc LeBlanc(马克・勒布朗)作为游戏设计领域的核心学者,曾开发Oasis( 绿洲)赢下GDC独立游戏奖项,目前是拳头公司的设计师,重要理论贡献MDA,由Robin Hunicke、Marc LeBlanc和Robert Zubek于2004年在论文《MDA:一种游戏设计与研究方法》中提出的游戏分析工具,其提出的 “8 种游戏乐趣分类” 旨在解决 “fun” 一词在游戏设计中模糊、难以落地的问题 —— 通过拆解玩家在游戏中获得的具体情感体验,为设计师、研究者提供精准的 “情感目标语言”。这一分类不仅贯穿于此前的MDA 框架(Mechanics-Dynamics-Aesthetics)和GDC2000 系统复杂性演讲,在后续学术资料(如《游戏设计艺术》、GDC 工作坊文档)中也持续完善,形成了统一且具有实践意义的理论体系。以下结合所有资料,对 8 种乐趣进行逐类解读,并重点剖析最后一种 “Submission” 的中文含义、与 PPT 中 “Masochism” 的差异及典型案例。

LeBlanc 的 8 种分类并非孤立的 “情感标签”,而是玩家与游戏系统交互时产生的可设计、可验证的体验维度。不同资料(如 MDA 框架、GDC2000 PPT、《游戏设计艺术》)对分类的表述略有差异(如 “友情” 对应 “Fellowship”,“休闲” 对应 “Submission”),但核心逻辑一致,具体解读如下:

- 核心定义:通过视觉、听觉、触觉、甚至体感反馈,让玩家获得直接的感官刺激与愉悦,是游戏最基础的体验维度。

- 关键体验:视觉的沉浸(如细腻的画面)、听觉的共鸣(如适配场景的音效)、触觉的反馈(如手柄震动、触屏按压感),无需复杂思考,依赖 “生理层面的即时满足”。

- 典型案例:

- 《节奏大师》/《舞力全开》:通过音乐节奏与肢体动作的同步,结合触屏震动或体感反馈,强化 “听觉 – 触觉” 联动的愉悦;

- 《糖果传奇》(Candy Crush Saga):消除糖果时的鲜艳特效、清脆音效,带来 “视觉 – 听觉” 的即时满足;

- 《死亡空间》(Dead Space):恐怖场景的低频音效、突然的手柄震动,通过 “感官刺激” 强化沉浸感(即使是负面情绪,也属于 Sensation 的体验范畴)。

- 核心定义:让玩家暂时脱离现实,进入一个虚构的世界,扮演与现实不同的角色(如英雄、魔法师、太空探险家),满足 “身份代入” 与 “ escapism(逃避现实)” 的需求。

- 关键体验:“身份转换” 的沉浸感 —— 玩家相信自己 “成为” 游戏角色,并愿意为虚构世界的目标(如 “拯救世界”“征服星球”)投入情感。

- 典型案例:

- 《塞尔达传说:旷野之息》(The Legend of Zelda: Breath of the Wild):玩家扮演 Link,在海拉鲁大陆探索,相信自己是 “拯救公主的英雄”;

- 《最终幻想》(Final Fantasy)系列:通过奇幻的世界观(如魔法、召唤兽),让玩家代入 “对抗邪恶势力的战士” 身份;

- 《宝可梦》系列:“收服所有宝可梦” 的目标,满足玩家 “成为顶尖训练家” 的虚构幻想。

- 核心定义:并非指设计师预设的 “线性故事”,而是玩家通过交互 “参与并见证一系列戏剧化事件的发生”—— 故事的走向可能由玩家选择决定,重点是 “事件的连贯性与情感冲击力”。

- 关键体验:“代入故事发展” 的参与感,玩家关心 “接下来会发生什么”,并因角色的命运、事件的转折产生情感波动(如感动、紧张、遗憾)。

- 典型案例:

- 《行尸走肉》(The Walking Dead):玩家的选择直接影响角色生死(如是否拯救同伴),叙事随交互动态展开,带来 “参与故事创作” 的体验;

- 《底特律:变人》(Detroit: Become Human):通过三个仿生人角色的视角,玩家见证 “人工智能争取自由” 的戏剧化过程,每一个选择都推动叙事分支;

- 《亲爱的艾丝特》(Dear Esther):无明确游戏目标,玩家通过探索场景聆听旁白,拼凑 “艾丝特的故事”,体验 “碎片化叙事” 的情感共鸣。

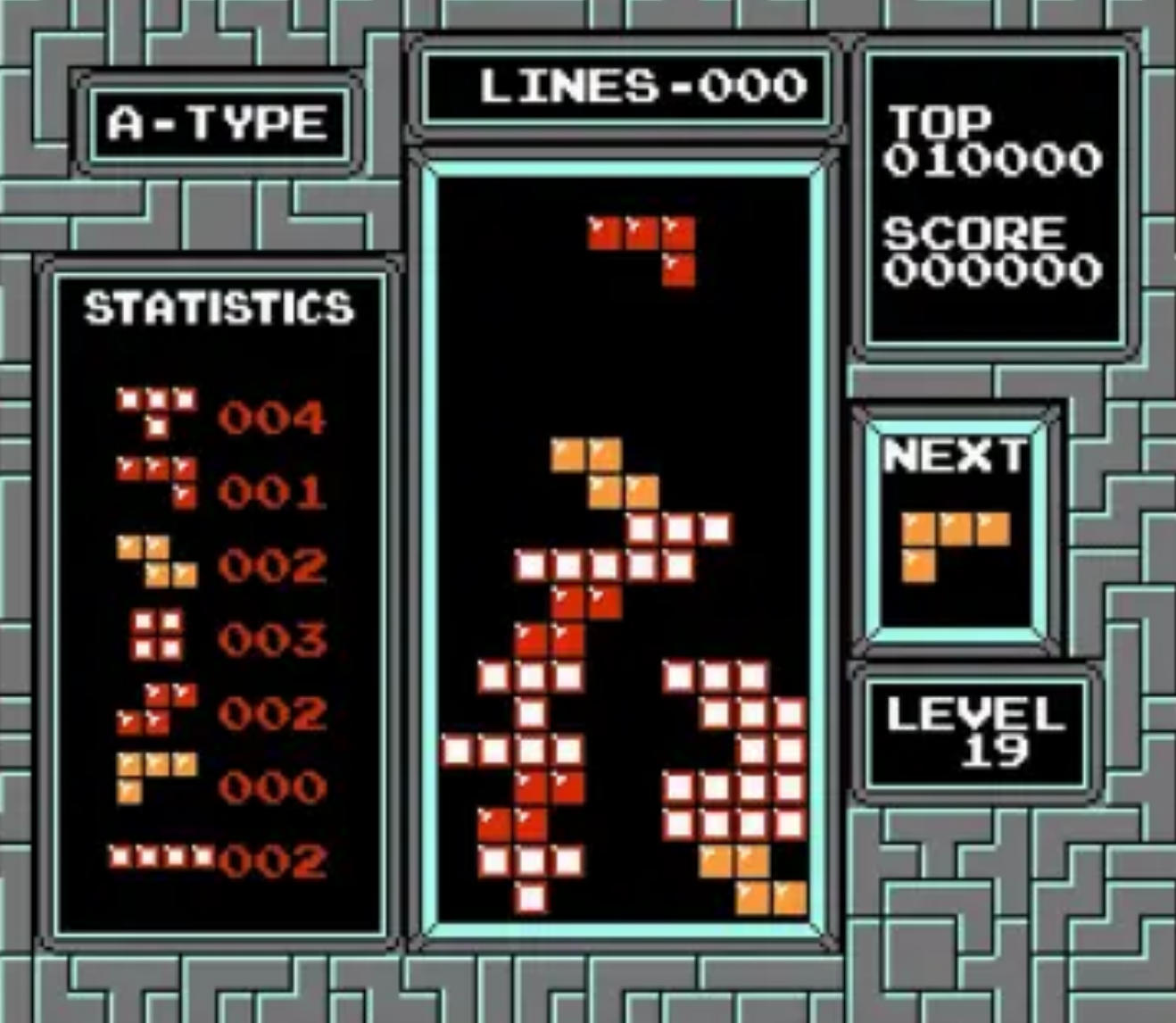

- 核心定义:通过设置 “有难度但可克服的目标”(如关卡、谜题、竞技对抗),让玩家通过技巧、策略或练习突破障碍,获得 “掌控感” 与 “成就感”,是多数竞技、解谜类游戏的核心体验。

- 关键体验:“努力后成功” 的满足感 —— 难度过低会导致无聊,难度过高会导致挫败,需处于 “心流通道”(即难度与玩家能力匹配)。

- 典型案例:

- 《黑暗之魂》(Dark Souls)系列:高难度的敌人与 Boss 战,玩家通过反复练习掌握攻击节奏,击败 Boss 时获得强烈的 “成就感”;

- 《俄罗斯方块》(Tetris):随时间加快的下落速度,考验玩家的反应与策略,“消除多行” 的瞬间带来 “突破挑战” 的愉悦;

- 《XCOM:未知敌人》(XCOM: Enemy Unknown):回合制策略战斗中,玩家需规划兵种搭配、地形利用,克服 “敌强我弱” 的困境,体验 “策略成功” 的满足。

- 核心定义:以 “与他人互动” 为核心,通过合作、竞争、分享等行为,让玩家获得 “归属感”“认同感” 或 “社交联结”,是多人游戏的核心价值之一。

- 关键体验:“与他人产生联结” 的愉悦 —— 合作时的默契、竞争时的紧张、分享时的快乐,本质是 “通过游戏强化人际关系”。

- 典型案例:

- 《魔兽世界》(World of Warcraft):玩家组成团队挑战副本(如 “纳斯利亚堡”),需分工协作(坦克抗伤害、治疗回血、DPS 输出),体验 “团队合作” 的归属感;

- 《马里奥赛车》(Mario Kart):多人联机时的 “道具互坑”(如用香蕉皮让对手打滑),通过轻松的竞争强化 “朋友间的互动”;

- 《Among Us》:玩家通过发言、推理找出 “内鬼”,过程中的讨论、怀疑、合作,带来 “社交推理” 的乐趣。

- 核心定义:让玩家在游戏中 “寻找未知的内容”—— 可能是隐藏的场景、未解锁的机制、隐藏的故事碎片,满足 “好奇心” 与 “探索欲”。

- 关键体验:“发现新事物” 的惊喜感 —— 每一次 “找到隐藏宝箱”“解锁新地图”“理解未知机制”,都能带来 “认知扩展” 的愉悦。

- 典型案例:

- 《艾尔登法环》(Elden Ring):开放世界中隐藏的 “秘密地牢”(如 “黄金树之影”)、“隐藏 Boss”(如 “祖灵之王”),玩家通过探索获得 “发现未知” 的惊喜;

- 《神秘海域》(Uncharted)系列:玩家跟随主角探索 “失落的城市”(如埃尔多拉多、香巴拉),解开场景中的谜题,体验 “揭开历史秘密” 的乐趣;

- 《我的世界》(Minecraft):“下界”“末地” 等隐藏维度的探索,玩家通过寻找 “下界要塞”“末地城”,满足 “探索未知世界” 的好奇心。

- 核心定义:让玩家通过游戏 “展现自我个性” 或 “创造新事物”,无需受限于游戏的核心目标,重点是 “自我意志的落地”—— 玩家可以通过角色定制、关卡创作、内容分享等方式表达自己。

- 关键体验:“自我价值被认可” 的愉悦 —— 创造的内容被他人赞赏、定制的角色体现个性,本质是 “通过游戏实现自我表达”。

- 典型案例:

- 《我的世界》(Minecraft):玩家用方块建造 “城堡”“城市” 甚至 “复刻现实地标”(如故宫),通过创作表达自己的审美与想象力;

- 《Roblox》:玩家利用平台工具制作自己的游戏(如 “Brookhaven RP”),通过分享获得其他玩家的游玩与点赞,体验 “创作被认可” 的快乐;

- 《模拟人生 4》(The Sims 4):玩家自定义角色的外貌、性格、家庭,设计房屋布局,通过 “打造理想生活” 表达自己的生活偏好。

这是 8 种分类中最易被误解的一种 —— 在 GDC2000 的 PPT 中,LeBlanc 曾用 “Masochism(受虐)” 表述,但后续所有学术资料(如 MDA 框架、《游戏设计艺术》、GDC 工作坊文档)均修正为 “Submission”,且定义与 “受虐” 无关。结合 LeBlanc 的后续补充,我们需先厘清二者的差异,再解读其核心含义:

PPT 中的 “Masochism” 是早期表述偏差,并非指 “通过痛苦获得快乐”(如受虐倾向),而是 LeBlanc 当时对 “低强度、重复性体验” 的不准确概括。后续修正为 “Submission”,核心是强调 “玩家主动投入到‘无需高强度思考’的活动中,获得放松与舒适感”,中文可译为 “休闲投入”“轻松消磨” 或 “低负荷沉浸”—— 本质是 “逃离现实的紧张,进入一种‘无需费力’的游戏状态”。

LeBlanc 在 2004 年的 MDA 框架文档中明确指出:Submission 是 “game as pastime(游戏作为消遣)”,即玩家通过 “重复性、低强度的活动”(如种地、刷材料)获得 “放松感”,而非 “受虐”。这一修正也符合多数游戏的实际体验(如《农场小镇》《动物森友会》的核心乐趣绝非 “受虐”)。

- 核心定义:玩家主动参与 “低认知负荷、低挑战强度” 的重复性活动,无需复杂思考或技巧,通过 “机械性操作” 获得 “放松感”“舒适感” 或 “时间消磨的满足”—— 本质是 “游戏作为‘心灵避风港’,让玩家从现实压力中暂时抽离”。

- 关键体验:“无需费力” 的舒适感 —— 活动本身没有明确的 “高难度目标”,玩家可以按自己的节奏进行,享受 “过程的放松” 而非 “结果的成就”(如 “收菜” 的快乐不在于 “赚了多少钱”,而在于 “定时操作的轻松感”)。

- 《农场小镇》(Farmville):玩家每天登录 “浇水、施肥、收菜”,操作简单重复,无需复杂策略,通过 “定时照顾作物” 获得 “低负荷的放松感”,本质是 “用简单活动消磨碎片时间”;

- 《动物森友会》(Animal Crossing: New Horizons):玩家每天 “钓鱼、捉虫、和 NPC 聊天、装饰小岛”,没有失败惩罚,节奏完全由自己掌控,通过 “慢节奏的日常” 获得 “心灵放松”,属于典型的 Submission 体验;

- 《魔兽世界》的 “刷材料”:玩家反复击杀同一怪物获取 “布料”“矿石”,操作机械但无需高强度思考,过程中可以听音乐、聊天,通过 “低负荷操作” 获得 “放松 + 资源积累” 的双重满足;

- 《星露谷物语》(Stardew Valley):“种地、采矿、钓鱼” 等日常活动,节奏缓慢,玩家可以按自己的意愿安排时间,通过 “重复性劳动” 获得 “逃离城市压力” 的舒适感。

关于他的一些采访视频或演讲视频:

01、两小时的采访视频(油管)

02、直播采访一小时十五分钟 (油管)

03、在NYU的音频演讲40分钟 (油管)

关于他的一些演讲PPT

01、《MDA:一种游戏设计与研究方法》

02、2000GDC演讲PPT,Formal Design Tools: Emergent Complexity, Emergent Narrative

03、last mile of gamedesign, The Last Mile of Game Design 2004

04、关于MDA的演讲PPT

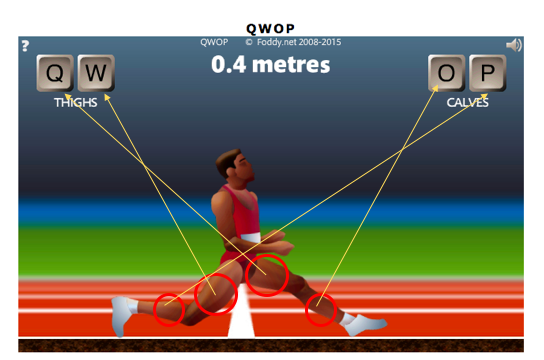

4、4Keys 2 fun theory

当一位硬核游戏玩家,不断地抱怨一款游戏有多么困难时 ——“我恨它!我恨这个游戏!”( I hate it! I hate this game!),你要清楚,他可能已经离不开这款游戏了,并且会花大量时间、精力在这个游戏上。 Nicole Lazzro(游戏设计师,XEODesign创始人)的丈夫玩游戏时讲的话,来自Nicole Lazzro的描述。拉扎罗拥有斯坦福大学心理学学士学位,同时辅修电影制作与计算机编程 —— 这一跨学科背景成为她后续研究的核心优势。1992 年,拉扎罗创立了游戏用户体验设计公司Xeo Design, Inc. ,并担任创始人兼总裁。该公司专注于通过 “情绪测量与机制优化” 提升玩家体验,是行业内较早聚焦 “玩家心理与游戏设计结合” 的专业机构。被权威游戏媒体Gamasutra评选为 “游戏界顶尖 20 位女性从业者” 之一,其观点被《连线》(Wired)、《快公司》(Fast Company)、ABC 新闻、《好莱坞报道者》等主流媒体引用,是游戏体验设计领域的标志性人物。20 余年间,拉扎罗及其团队为全球顶级游戏公司提供咨询与设计支持,覆盖休闲、硬核、教育等多类型游戏,核心合作案例包括:

-

- 经典 IP:《神秘岛》(Myst)系列(3 部作品)、《模拟人生》(The Sims)、《美女餐厅》(Diner Dash)、《 jeopardy》(在线版);

- 知名厂商:索尼(Sony)、电子艺界(EA)、育碧(Ubisoft)、世嘉(Sega)、迪士尼(Disney)、卢卡斯艺术(LucasArts)、尼克儿童频道(Nickelodeon);

- 社会影响:累计改善超过4000 万玩家的体验,甚至将游戏设计思维应用于教育产品(如《Mavis Beacon Teaches Typing》打字教学游戏)与虚拟社交产品(如《Go Pets》)。

游戏学者尼科尔·拉扎罗(Nicole Lazzro)把人们玩游戏的动力划分为四种,分别是:

- EasyFun(轻松乐趣/直接乐趣):对于未知世界的探索、对虚拟角色的移情、好奇故事情节、视听快感等。- minecraft为什么儿童喜欢?

- HardFun(挑战乐趣):证明自己的能力或者技能、战胜对手、施展策略、达到目标或破解难题等。-高尔夫运动为什么又难有上瘾?高尔夫电子游戏为什么无法还原?

- PeopleFun(社交乐趣):邀请好友、与玩家互动、并不喜欢玩游戏只是在游戏中和朋友聚聚,和朋友云体验游戏等等。-风之旅人、光遇为什么让人感动?

- SeriousFun(严肃乐趣):与游戏的娱乐性相反,玩家希望通过游戏得到情感补偿、获得知识内容、改变自身状态等。-

four keys to fun 理论官网解读 4keys2fun理论大图

每一款游戏并不是只包含上述一种动力,相反,通常都包含了上述多种动力的组合,而以其中一个动力为主要方向。比如捉迷藏侧重的是“PeopleFun”(社交乐趣),而高尔夫球侧重的是“Hardfun”(挑战乐趣)。更值得注意的是,“EasyFun”(轻松乐趣)、“PeopleFun”(社交乐趣)、“SeriousFun”(严肃乐趣),并不是游戏专有的驱动力,在其他文艺形式中同样适用。比如动画中也展现了星际战争的虚拟世界,一群好友聚在一起看恐怖片也很欢乐,而一本书也可以治愈我们心灵的创伤。但“Hardfun”(挑战乐趣)是典型的具备游戏媒介特征的动力源泉,此处的“Hard”一词既有“硬”的意思(指向游戏中的“硬核”类)又有“困难”的意思,通常特指那种会带来挫折、极易失败的挑战,然而玩家却可能在这种不断的困难与挫折中获得乐趣,这就是Hardfun引起的,是游戏矛盾性驱动力的关键体现。

作者的分享:The Science of Fun: 3 Ways Games Make You Happier, Save the World, and Drive Retention

1.goal,set samll goal 2.connect, trust reciprocate 3.recognize, respect from those you admire

在nicole的理论中,强调了四类人体重要的神经递质或激素,主要作用于中枢神经系统,调控情绪、疼痛感知、社交行为等,日常表述中常与 “快乐”“愉悦感”“情绪调节” 相关联:

- Dopamine:多巴胺,核心功能:并非直接传递 “快乐”,而是调控 “动机、奖赏预期、注意力”—— 当大脑预判某个行为(如吃甜食、完成目标、刷到感兴趣的内容)能带来好处时,会释放多巴胺,驱动人主动去做这件事。描述 “动力来源”:“完成工作后收到表扬,大脑会分泌多巴胺,让人更有动力继续努力”。解释 “成瘾机制”:“游戏中的关卡奖励会持续刺激多巴胺分泌,导致部分人沉迷”。

- Oxytocin:催产素(也常被称为 “爱情激素”“拥抱激素”)核心功能:核心是 “促进社交联结、信任与情感纽带”,同时在女性分娩时促进子宫收缩、哺乳时刺激乳汁分泌(得名 “催产素” 的原因)。描述亲密关系:“拥抱、牵手时身体会分泌催产素,让人感到温暖和安全感”“母婴间的亲密互动能提升双方的催产素水平,强化亲子 bond”。社交行为:“团队合作中的正向互动会释放催产素,增强成员间的信任”。注意:虽被称为 “爱情激素”,但并非仅在爱情中分泌,所有能建立 “情感联结” 的场景(如朋友互助、宠物互动)都可能触发。

- Serotonin:血清素(又称 5 – 羟色胺,5-HT)核心功能:调控 “情绪稳定、睡眠、食欲”,是维持心情平和的关键 —— 血清素水平过低常与焦虑、抑郁情绪相关。social dominance:社会支配地位(指在社会群体中个体或群体对他人的控制、影响或优势地位)mood food:情绪食物(指能影响人情绪状态的食物,如部分食物可通过调节神经递质改善心情)。recognition:认可;识别(“认可” 指对他人价值、成就的肯定;“识别” 指辨别、确认事物或人的能力)。表达自豪(通过语言、行为等方式展现对自身或他人成就、特质的骄傲感受)eciprocate:回报; reciprocate(行为、情感上的)互惠(指对他人的善意、帮助或情感做出相应的回应,如 “回报好意”“礼尚往来”)

- Endorphin:内啡肽(又称安多芬)主要作用是 “缓解疼痛、产生愉悦感”,相当于人体自身分泌的 “天然止痛药”。运动后感受:“长跑 30 分钟后出现的‘愉悦感’,其实是身体分泌内啡肽来缓解肌肉酸痛的结果(常被称为‘跑步者高潮’)”。应对压力:“大笑、听喜欢的音乐时,大脑会释放内啡肽,帮助减轻压力和不适感”。对比多巴胺:内啡肽的愉悦感是 “缓解痛苦后的轻松”(如止痛后),而多巴胺是 “追求目标的动力”(如期待奖励),二者常协同作用。

| 术语 |

核心关键词 |

典型触发场景 |

给人的感受 |

| 多巴胺 |

动机、奖赏预期 |

期待美食、完成任务、刷视频 |

有动力、想行动 |

| 催产素 |

社交联结、信任 |

拥抱、亲子互动、朋友互助 |

温暖、有安全感 |

| 血清素 |

情绪稳定、睡眠 |

规律运动、晒太阳、吃健康餐、安全 |

平和、不焦虑 |

| 内啡肽 |

止痛、缓解不适 |

运动后、大笑、吃辣 |

轻松、愉悦(缓解痛苦后) |

在游戏行为中,多巴胺、催产素、血清素、内啡肽的产生,紧密围绕 “目标达成、社交联结、规则公平、压力缓解” 四大核心交互逻辑,具体对应场景可按激素类型拆解如下:

多巴胺的核心是 “动机激活与奖赏预期”,游戏设计中常通过 “明确目标 + 即时 / 阶梯式反馈” 触发,让玩家产生 “想继续行动” 的动力,典型场景包括:

- 目标推进与达成

- 主线 / 支线任务进度反馈:比如完成 “收集 3 个材料” 的小任务后,屏幕弹出 “任务完成!获得经验 ×100” 的提示;或打通关卡最后一关,出现 “通关成功” 的动画与成就弹窗。

- 长期目标的阶段性突破:比如手游中 “升级角色”,从 39 级升到 40 级时解锁新技能,或 “养成宠物” 从幼年期进化到成年期,每一步进度条的增长、进化动画的触发,都会刺激多巴胺分泌。

- 随机奖赏与惊喜反馈

- 抽奖 / 开箱机制:比如卡牌游戏的 “抽卡”(抽到稀有卡时的闪光特效、音效)、生存游戏的 “开宝箱”(开出稀缺装备),“未知但有概率获得高价值物品” 的预期,会持续激活多巴胺系统。

- 随机事件触发:比如 MMORPG(大型多人在线角色扮演游戏)中打怪时随机掉落 “稀有材料”,或触发隐藏剧情,意外的正向反馈会瞬间提升多巴胺水平。

- 技能提升与操作反馈

- 操作成功的即时响应:比如竞技游戏(如《英雄联盟》)中 “补刀成功”“技能命中敌方英雄” 时的伤害数字飘出、音效提示;或音游中按对节奏键位获得 “Perfect” 判定,精准的操作反馈会强化多巴胺驱动的 “操作快感”。

- 从 “不会” 到 “会” 的突破:比如初次学会《艾尔登法环》的 “闪避反击”,或在《王者荣耀》中练会一个英雄的连招,技能掌握带来的 “能力提升感” 会触发多巴胺分泌。

催产素的核心是 “信任与情感纽带”,游戏中主要通过 “协作、互助、角色共情” 类交互产生,让玩家感受到 “被需要、被联结” 的温暖感:

- 组队协作与互助

- 团队副本 / 任务:比如《魔兽世界》的 “团队副本” 中,玩家分工(坦克抗伤害、治疗加血、输出打伤害)共同击败 BOSS,最后共享战利品时,“共同努力达成目标” 的协作感会刺激催产素;或手游中 “好友赠送体力”“组队打 BOSS 时被队友救起”,互助行为会强化彼此的情感联结。

- 社交互动功能:比如《动物森友会》中 “拜访好友的小岛”,一起钓鱼、布置家具,或发送 “赞美表情”“礼物”,轻松的社交互动会触发催产素;MMO 中 “加入公会”,参与公会活动、帮助新人,归属感会提升催产素水平。

- 角色情感共鸣

- 剧情向游戏的角色羁绊:比如《最终幻想 7》中主角团之间的互相守护、《光・遇》中 “与陌生人牵手点亮蜡烛” 的陪伴感,角色间的情感互动(或玩家与角色的情感联结)会让玩家产生共情,进而分泌催产素。

- 宠物 / NPC 养成:比如《塞尔达传说:王国之泪》中 “驯服马匹” 后,马匹跟随玩家、响应指令;或《原神》中与 NPC “好感度提升” 后解锁专属对话,“被角色依赖 / 认可” 的感受会激活催产素。

血清素的核心是 “情绪稳定与价值感”,游戏行为中体现在 “公平规则下的成就、自我掌控、成就的正向反馈” 产生,让玩家感受到 “踏实、满足” 的平和感:

- 公平竞技:公平竞技、安全竞技、是电子游戏的基本特征。比如《CS:GO》《王者荣耀》的 “匹配模式”,在双方实力均衡的前提下,通过策略和操作赢得比赛,“凭能力获胜” 的公平感会提升血清素;或 “天梯排名” 上升时,系统提示 “排名提升至 XX 名”,明确的价值认可会刺激血清素分泌

- 成就解锁

- 全收集 / 全成就达成:比如《星露谷物语》中 “收集所有作物种子”“完成所有社区任务”,或《塞尔达传说》中 “解锁所有神庙”,“按规则完成目标” 的完整性会带来血清素驱动的 “满足感”。

内啡肽的核心是 “缓解不适与产生愉悦”,游戏中主要通过 “克服挑战后的放松、感官刺激、压力释放” 产生,相当于 “身体对‘努力 / 不适’的补偿性愉悦”:

- 克服高难度挑战后

- 硬核游戏的 “通关解压”:比如《黑暗之魂》系列中,反复挑战高难度 BOSS(多次死亡后),最终击败 BOSS 时的 “释放感”;或《只狼》中 “完美格挡击败精英怪”,此前的 “挫败感 / 操作压力” 被克服,内啡肽会大量分泌以缓解不适,带来 “轻松愉悦”。长时间游戏后的 “阶段性放松”:比如连续打 2 小时竞技游戏后,切换到 “休闲模式”(如《动物森友会》钓鱼、《Stardew Valley》浇水),节奏放缓带来的 “压力缓解” 会触发内啡肽。

- 情绪释放

- 情绪宣泄类互动:比如《胡闹厨房》(Overcooked)中 “和朋友一起分工做饭,即使出错也大笑”,或《Just Dance》中 “跟着音乐跳舞”,通过 “大笑、肢体活动” 释放压力,内啡肽会伴随 “情绪放松” 产生。

多数游戏场景并非只触发单一激素,而是多激素协同:比如 一个简单的“组队打 BOSS”事件,团队协作带来催产素+ 击败 BOSS 的目标反馈带来多巴胺 + 如果Boss极具挑战那么在付出了时间与练习后,会给玩家产生克服难度的内啡肽 + 如果解锁了成就,整个团队得到了系统的认可,那么满足感会带来血清素。这些激素不是单一的,会同时发生,共同构成玩家的 “愉悦体验”—— 这也是游戏能持续吸引玩家的核心生理机制之一。

《超级马里奥制造》是一款由任天堂开发的马里奥系列游戏,作为《超级马里奥》诞生30周年的纪念作,最早于2015年9月在欧美地区发售。游戏核心内容正如其名,围绕“制造”二字。玩家可以基于《超级马里奥兄弟》、《超级马里奥世界》等往昔作品的风格素材来设计制造属于自己的关卡,并且上传到网络上供其他玩家挑战。游戏可玩性很高,再加上能展示玩家的创作天赋,自然大受欢迎。

此外该作还有一个很重要的设定:地图制作者上传地图前,必须要自己先通关一遍——这很大程度上保证了游戏地图库的质量。尽管其实真正上手《超级马里奥制造》的玩家数量并不算多,但是因其拥有独特的游戏性,外加看别人“受苦”这事总是喜闻乐见的。所以在各大直播平台上,《超级马里奥制造》开始逐渐占取一席之地。巅峰时期的数量,甚至达到了主机区的三分之一,大量主播也随之出现,林克就是其中一个。在《超级马里奥制造》发售的同年冬天,斗鱼直播的工作人员找到林克,林克成为了一名《超级马里奥制造》的游戏主播。

值得说明的是,林克能成为主播并不只是因为他游戏玩的好,还有一点是他地图做得好,而且特别“毒”。在《超级马里奥制造》和部分游戏圈子里,有“毒图”一词,用来形容一些“容错率低,操作上要求极高,且十分消耗耐心”的变态图。正如之前所说,《超级马里奥制造》地图的上传规则是作者必须先自己通关。这就意味着想做“毒图”的话,要在毒别人之前,先毒一毒自己。林克最常毒到的,恐怕就是他本人。在1月19日通关的这张地图上,林克用掉了3千条命和30多个小时。“不过这还不算最多的。之前有死了上万次,用一个月才上传的图,这么一比不是很难”,林克又补充道:“但是说不是很难,观众们也不同意”。他所说的这张“死了上万次才上传”的地图叫作“林克的大冒险”,通关过程也被林克放在了微博上。

游研社的完整报道

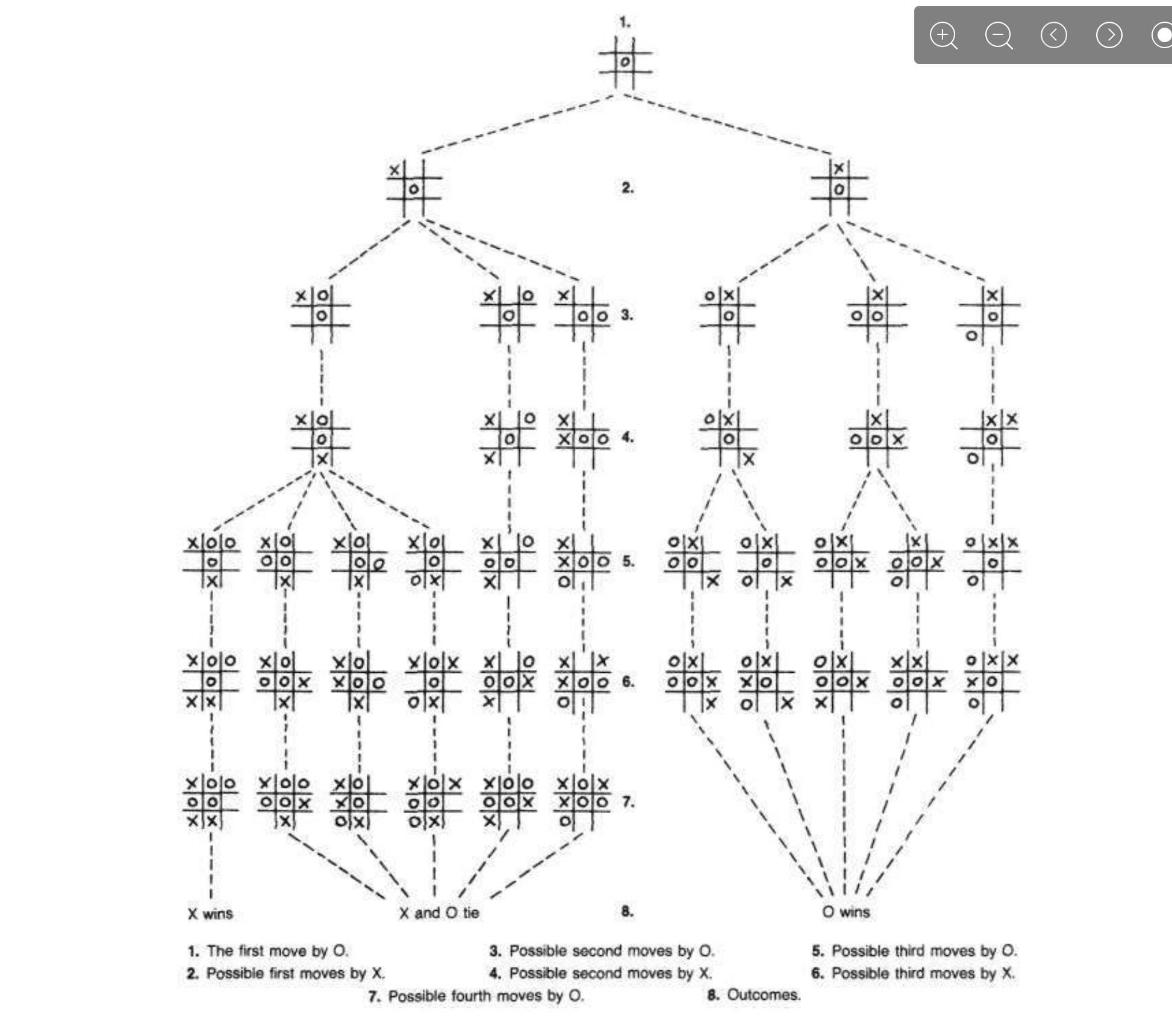

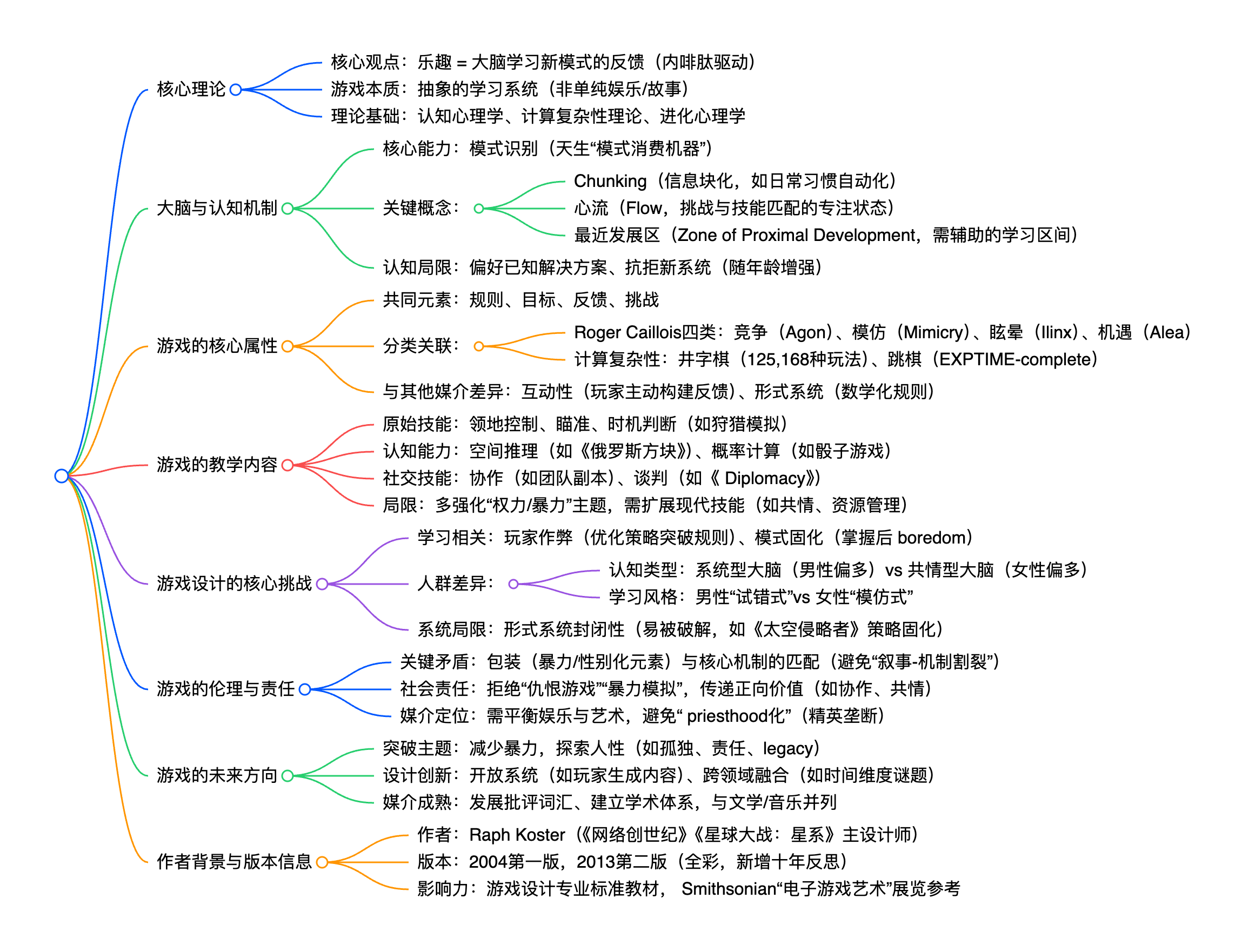

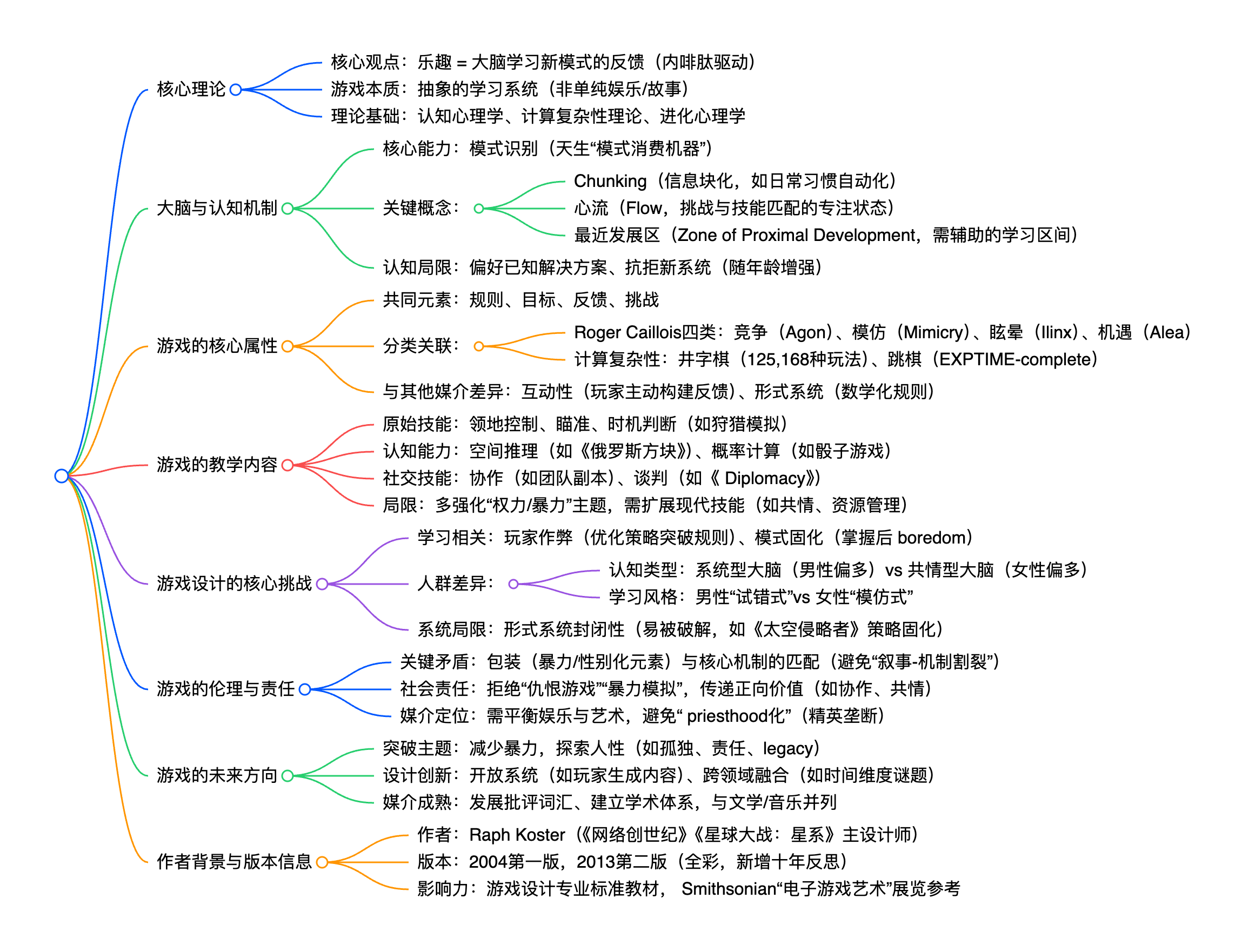

5、The theory of fun, Raph Koster

Raph Koster著名游戏学着,乐趣理论是一个很简单的卡通书,但道理讲得非常清晰。个人官网链接。个人推特链接。

“Fun is another word for learning.”

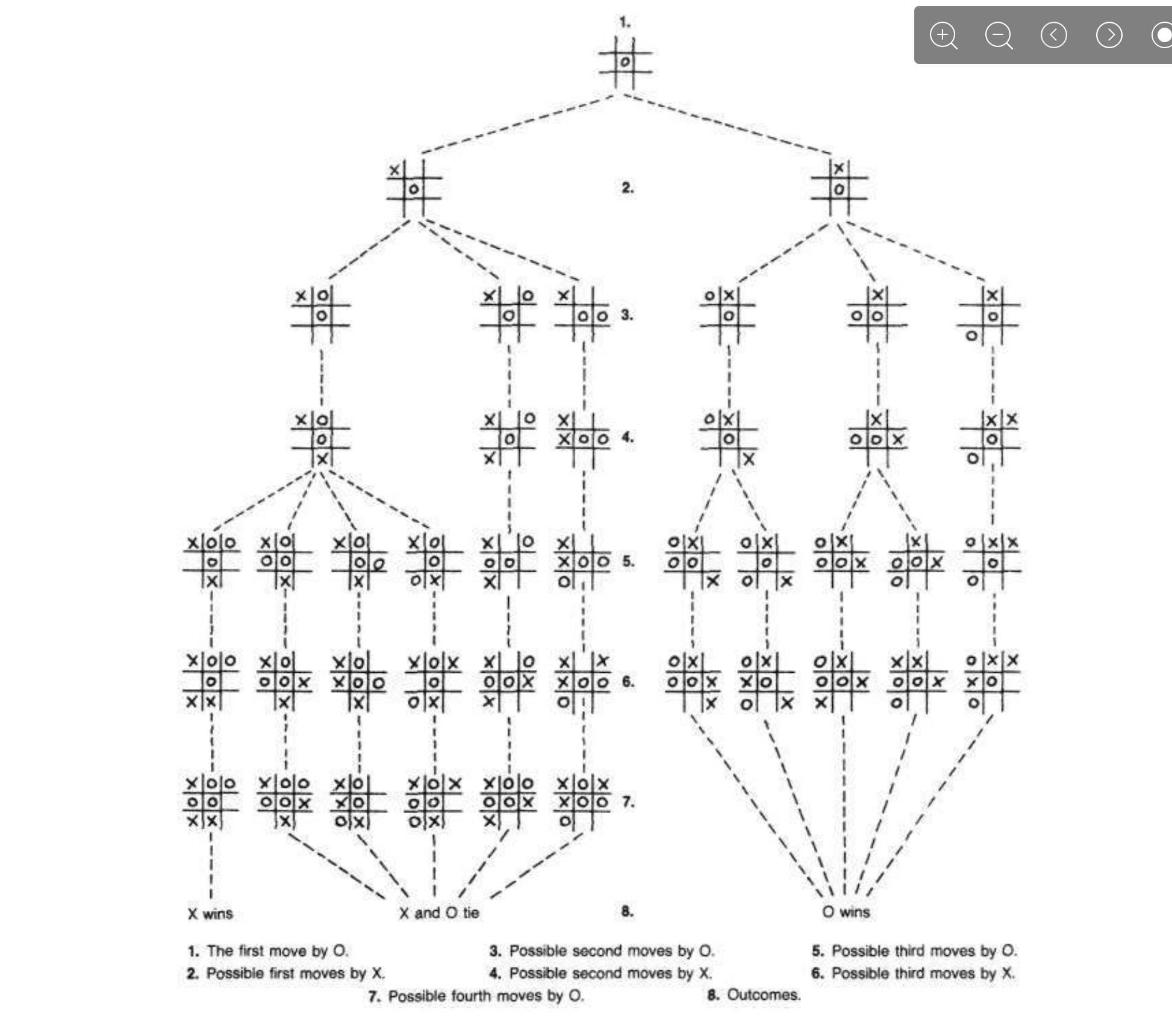

当你知道了井字棋的必赢策略后,fun还能持续多久?

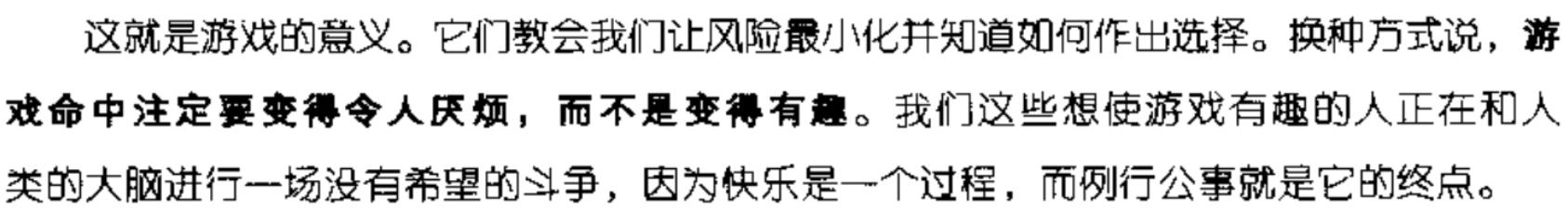

“游戏注定要变得厌烦”这句话很值得思考,原文如下:

This is what games are for. They teach us things so that we can minimize risk and know what choices to make. Phrased another way, the destiny of games is to become boring, not to be fun. Those of us who want games to be fun are fighting a losing battle against the human brain because fun is a process and routine is its destination.

A Theory of Fun for Game Design was first published more than twenty years ago. Today, it’s required reading in game design programs all over the world. But times have changed! Our craft knowledge has evolved! nnThis talk will give an update on the latest science, discuss the impact of the book, and explore unexpected ways in which the original core idea continues to affect how we make games. Most importantly, it will give you new tools to tackle what is still the hardest problem in game design: making things fun.

A theory of fun 第二版书pdf(内部学习,请购买正版)

该书的中文版 快乐之道黄金设计法则

AI总结书的脑图

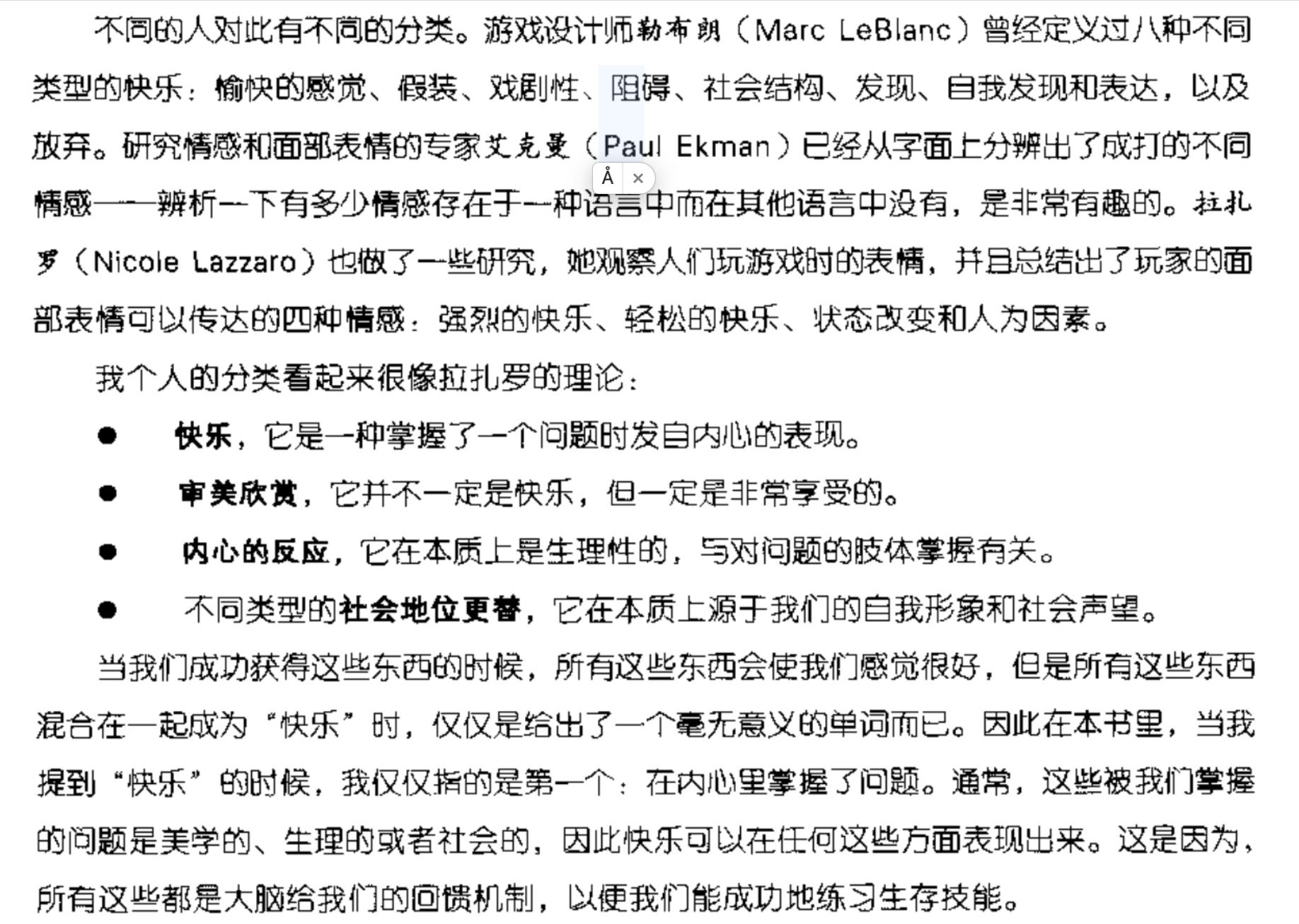

Raph Koster,提到了一些对“fun”进行分类的学者及他们的理论,另外也提到了他自己的分类理论,如下是英文原文

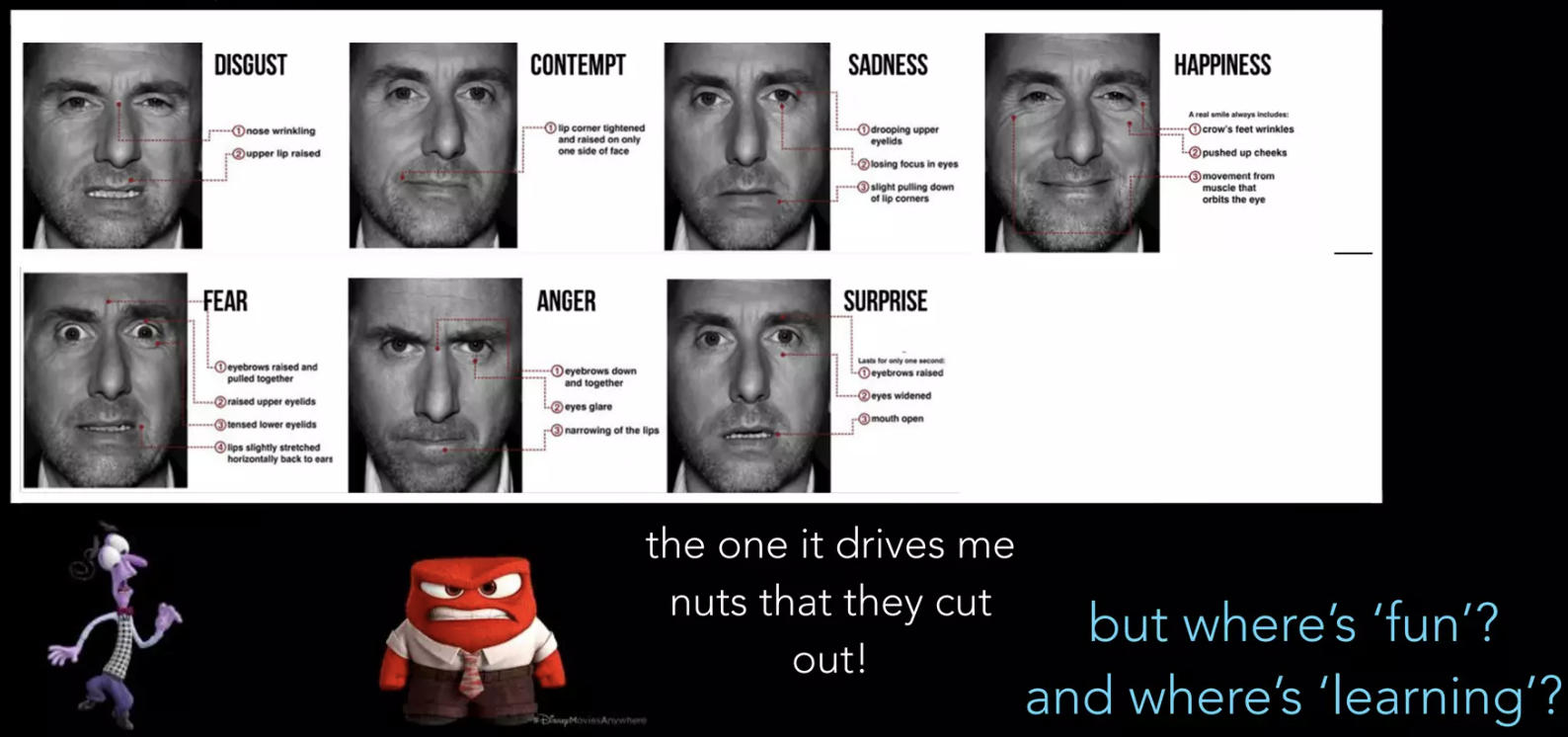

Different people have classified this differently. Game designer Marc LeBlanc* has defined eight types of fun: sense-pleasure, make-believe, drama, obstacle, social framework, discovery, self-discovery and expression, and surrender. Paul Ekman,* a researcher on emotions and facial expressions, has identified literally dozens of different emotions—it’s interesting to see how many of them only exist in one language but not in others. Nicole Lazzaro* did some studies watching people play games, and she arrived at four clusters of emotion represented by the facial expressions of the players: hard fun, easy fun, altered states, and the people factor.

My personal breakdown would look a lot like Lazzaro’s:

• Fun is the act of mastering a problem mentally.

• Aesthetic appreciation isn’t always fun, but it’s certainly enjoyable.

• Visceral reactions are generally physical in nature and relate to physical mastery of a problem.

• Social status signals of various sorts are intrinsic to our self-image and our standing in a community.

Raph Koster 在2024年GDC上关于乐趣理论的20年回顾演讲Slider

20年回顾的演讲视频

Raoh Koster 关于乐趣理论的10年回顾演讲slider

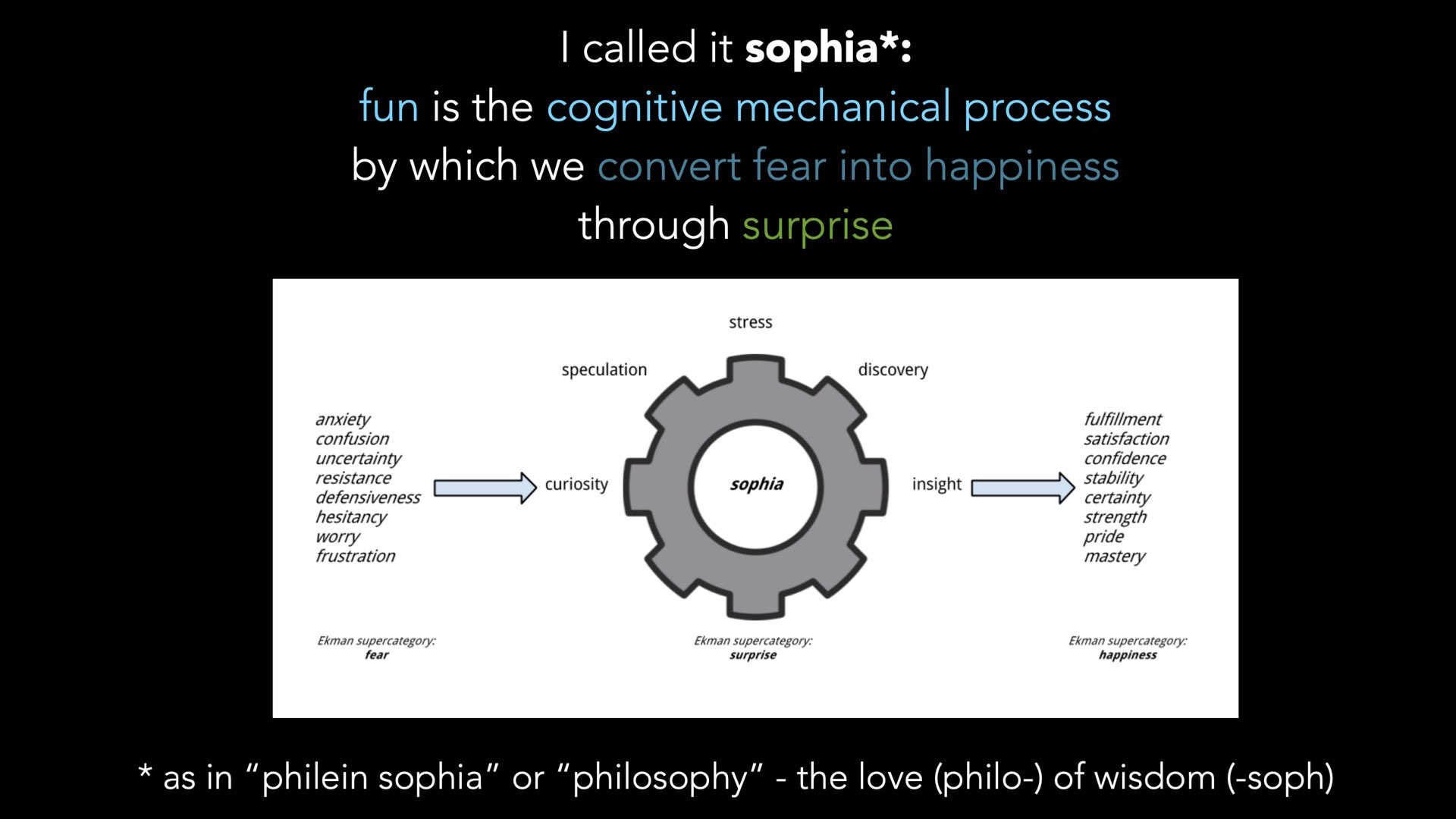

6、Sophia, Erin Hoffman, fun is a process

Erin hoffman关于严肃游戏的公开演讲的PDF

关于游戏乐趣Sophia的GDC演讲视频(油管)

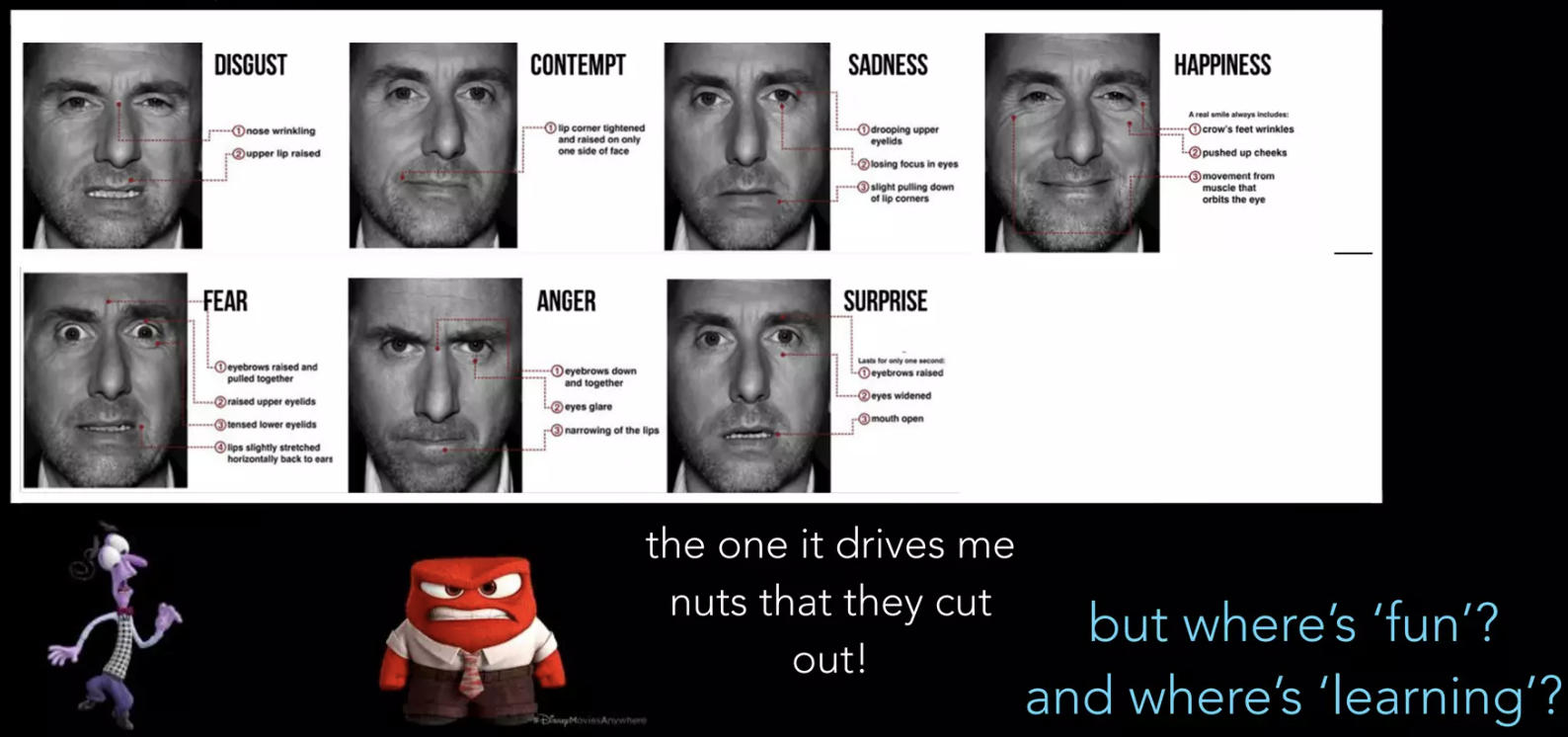

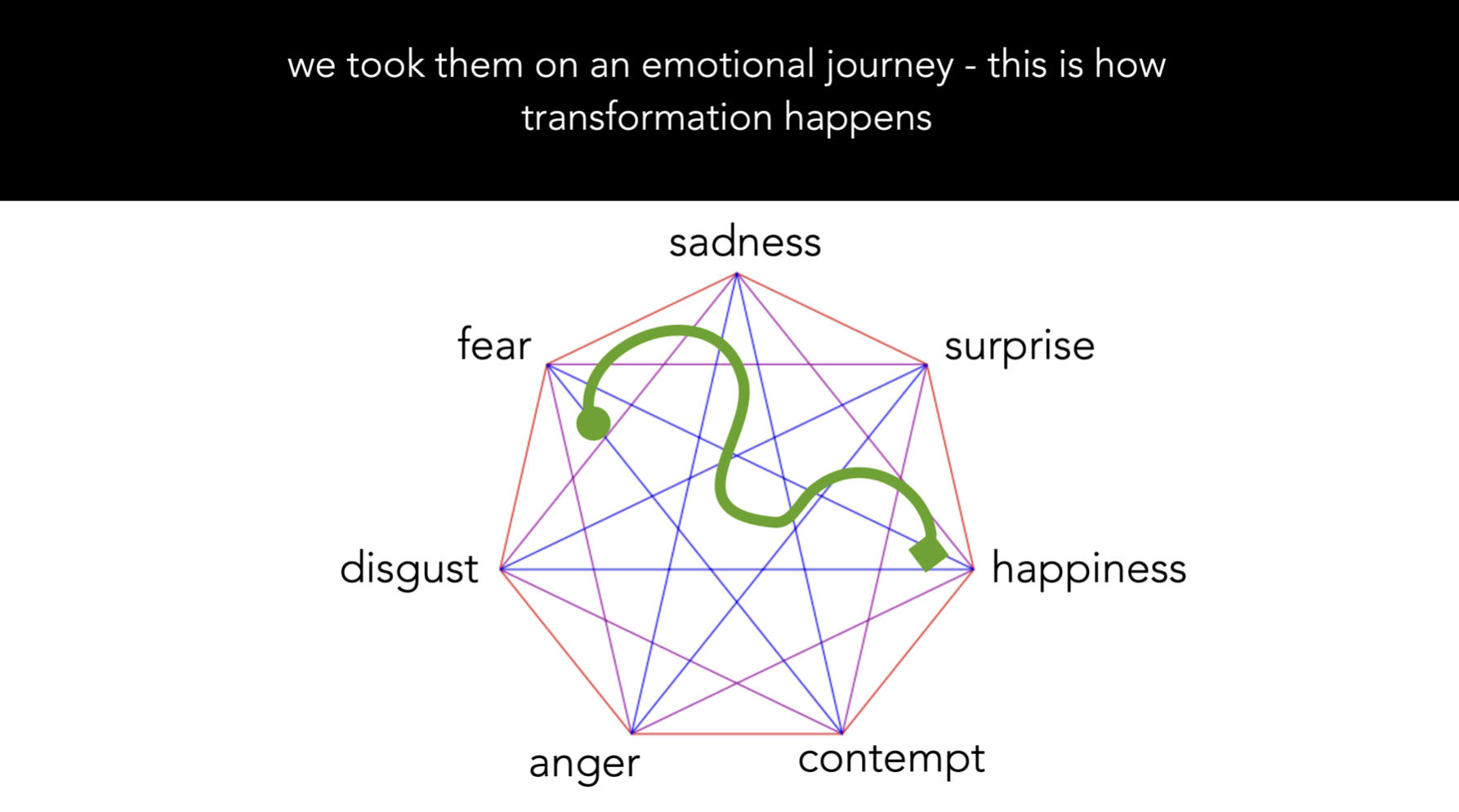

其演讲中,提到了Paul Ekman,他是美国著名心理学家,被誉为 “面部表情研究之父”,其贡献深刻影响了心理学、神经科学和法医学等领域。提出六种基本情绪理论(快乐、悲伤、愤怒、恐惧、厌恶、惊讶),并证实这些情绪的面部表情具有跨文化普遍性。开发面部动作编码系统(FACS),通过分析面部肌肉运动(如微表情)来识别情绪,该系统被广泛应用于心理学实验、测谎和动画制作(如皮克斯电影)。研究欺骗行为,发现说谎时的非语言线索(如瞳孔变化、手势减少),其理论被联邦调查局(FBI)、中央情报局(CIA)等机构用于审讯和情报分析。著作包括《情绪的解析》《说谎》等,其中《说谎》被欧美执法机构列为刑侦学教材。

六种情绪理论后续被Paul Ekman延展为7种,也广泛得到了业界认可。他最初在 1972 年提出六种基本情绪(快乐、悲伤、愤怒、恐惧、厌恶、惊讶),这些情绪被认为具有跨文化普遍性和生物学基础。随着研究深入,他逐渐将轻蔑(Contempt)纳入核心分类,形成七种基本情绪。访问Paul的官网

- paul出生:1934 年 2 月 15 日(美国华盛顿哥伦比亚特区),截至 2025 年仍在世(91 岁)。

- 工作年代:1958 年至今,核心研究期为 1960 年代至 2000 年代。

- 学术职位:加州大学旧金山分校(UCSF)心理学名誉教授(1972–2004 年退休),后成立 “保罗・埃克曼集团” 推广情绪研究成果。

- 研究焦点:面部表情的跨文化普遍性、微表情与欺骗检测、情绪的生理机制。

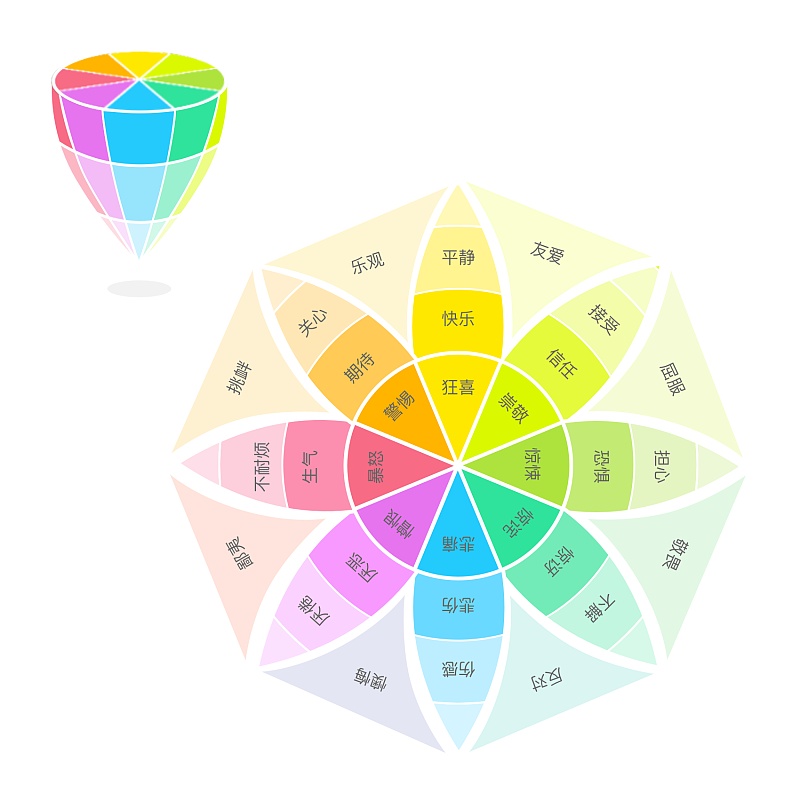

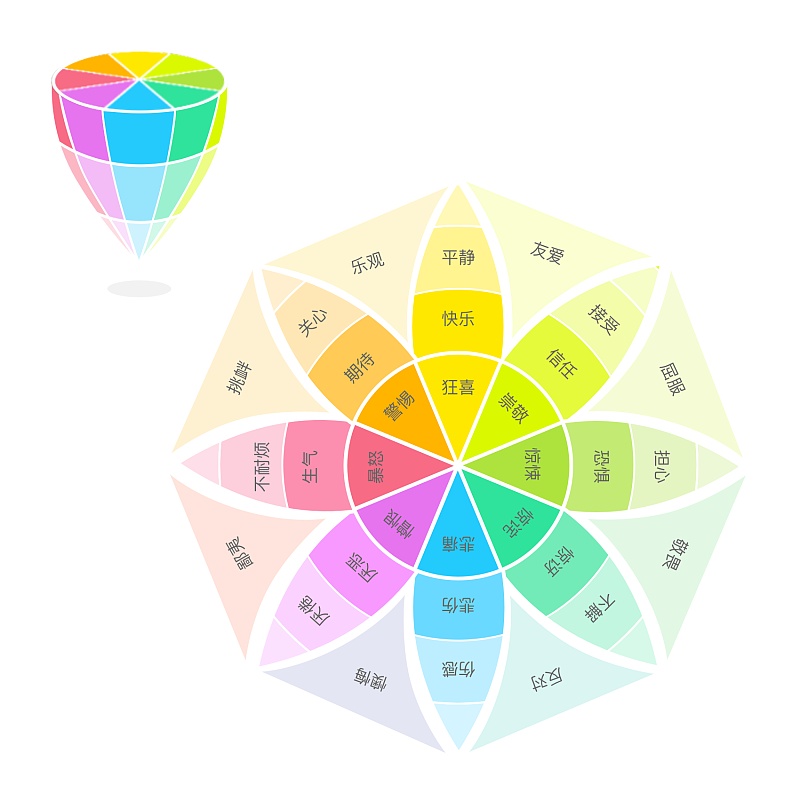

这里我想延伸到另一为专家,罗伯特・普拉奇克(Robert Plutchik)是美国著名心理学家,以情绪的 “进化 – 多维” 理论和 “情绪轮(Wheel of Emotions)” 模型 闻名,其研究为情绪心理学提供了系统性框架。普拉奇克在 1980 年提出 “情绪轮” 模型 ,将情绪视为由强度、相似性、对立性三个维度构成的动态系统,类似色轮的 “基础色混合生成复杂色” 逻辑。

- 出生:1927 年 10 月 21 日(美国纽约布鲁克林),逝世:2006 年 4 月 29 日(美国佛罗里达州萨拉索塔,78 岁)。

- 工作年代:1950 年代至 2006 年,活跃于 1960 年代至 1990 年代。

- 学术职位:阿尔伯特・爱因斯坦医学院名誉教授(1971 年起)、南佛罗里达大学兼职教授,曾在霍夫斯特拉大学、哥伦比亚大学任教。

- 研究焦点:情绪的进化理论、“情绪轮” 模型、自杀与暴力的情绪机制。

他认为人类的情绪是生物进化的产物,每种基本情绪对应一种生存功能,共分为四对对立情绪:

- 喜悦(Joy) ↔ 悲伤(Sadness):强化有益行为 vs 哀悼损失、寻求支持

- 愤怒(Anger) ↔ 恐惧(Fear):消除障碍 vs 规避危险

- 期待(Anticipation) ↔ 惊讶(Surprise):为未来行动做准备 vs 应对突发变化

- 接受(Acceptance) ↔ 厌恶(Disgust):促进社会联结 vs 排斥有害物质或道德越界

- 强度:同一情绪的强弱层级(如 “烦躁→愤怒→暴怒”“不安→害怕→惊恐”)。

- 相似性:相邻情绪的关联(如 “喜悦与期待” 都属于积极情绪,常共同出现)。

- 对立性:对角情绪的相反功能(如 “喜悦驱动接近行为,悲伤驱动退缩行为”)。

类似颜色混合,基础情绪可组合生成复杂情绪:

- 喜悦 + 期待 = 乐观

- 愤怒 + 厌恶 = 轻蔑

- 恐惧 + 惊讶 = 震惊

- 接受 + 喜悦 = 爱(强度更高时为 “崇拜”)

两人在 “基本情绪的进化本质”这一核心议题上高度一致,且彼此的理论相互补充。

- 埃克曼:通过跨文化研究(如新几内亚部落)证实六种基本情绪(喜悦、悲伤、愤怒、恐惧、厌恶、惊讶)的面部表情具有普遍性,认为情绪是 “达尔文式的生存工具”。

- 普拉奇克:提出八种基本情绪(喜悦、信任、恐惧、惊讶、悲伤、厌恶、愤怒、期待),强调情绪是 “进化的产物”,每种情绪对应一种生存策略(如 “信任” 促进社会合作,“厌恶” 规避危险)。

- 共同推动了 “基本情绪理论” 的发展,使情绪从 “模糊的主观体验” 转向 “可测量、可验证的科学概念”。

- 埃克曼:聚焦面部表情的实证研究,开发 “面部动作编码系统(FACS)”,通过肌肉运动分析情绪(如微表情识别)。推动了情绪识别技术的应用(如 FBI 审讯、皮克斯动画表情设计),其理论被电视剧《别对我说谎》(Lie to Me)改编为角色原型。

- 普拉奇克:构建 “情绪轮” 模型 ,用三维锥形结构(强度、相似性、对立性)展示情绪的混合与演变(如 “喜悦 + 期待 = 乐观”“愤怒 + 厌恶 = 轻蔑”)。“情绪轮” 模型被广泛应用于心理咨询(如情绪标注训练)、情感化设计(如 APP 界面的情绪引导)和人工智能(如多模态情感识别)。

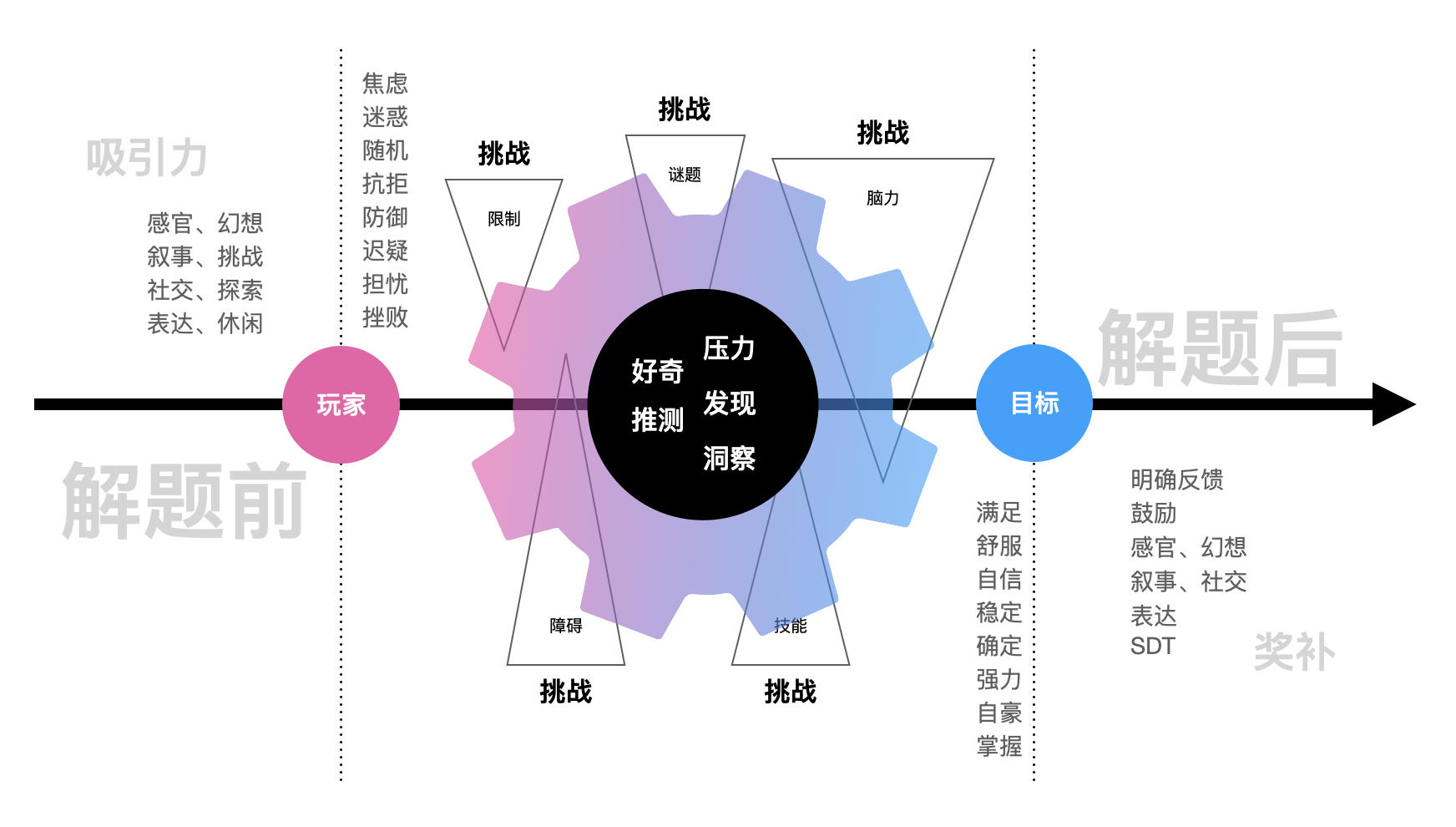

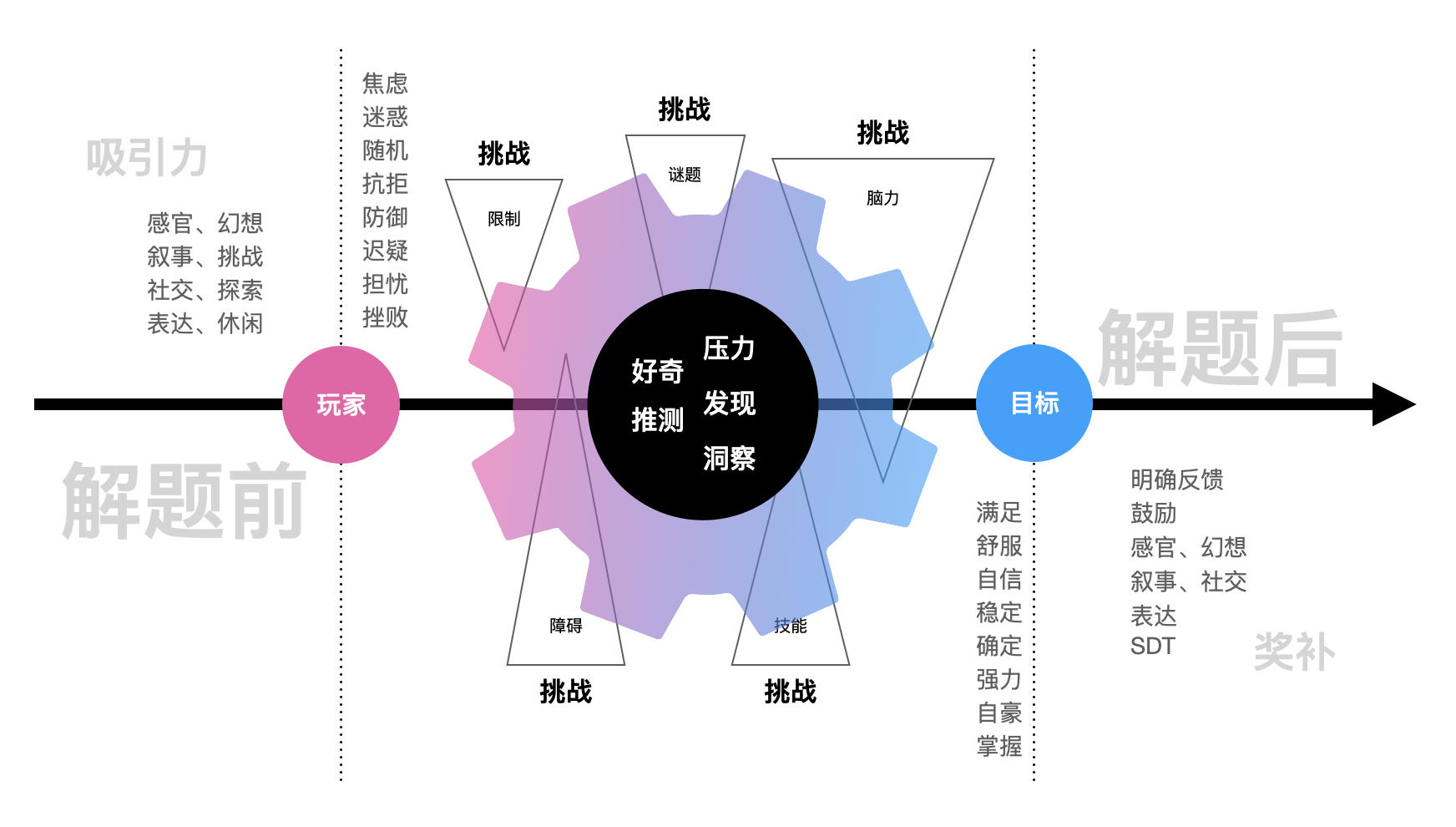

所以,从20世纪的两位学者的情绪研究中,Fun是一个模糊概念,不是人类的基本情绪。Fun不是所有的情绪,但同时也可以是所有的情绪,快乐、悲伤、愤怒、恐惧、厌恶、惊讶、轻蔑,都可以是有趣的。学者Erin hoffman提出,Fun是一个过程:是人类认知机制的过程,在这个过程中人们把害怕(根据ekman的大分类包括焦虑、迷惑、不确定性、抗拒、防御、迟疑、担忧、挫败)转换成为开心(包括满足、舒服、自信、稳定、确定、强力、自豪、掌握),游戏过程经历了惊奇(好奇、推测、压力、发现、洞察)。学习当然是这个过程,解决问题也是这个过程。想想生活中还有哪些情景也是这个过程???

最后,从有趣的问题角度来解读。玩家是解题者,结果过程中的三个阶段:解题前、解题中、解题后

- fun乐趣不是某一种情绪,而是一个过程,是一次情绪熵减的过程,也可以解释为一种非常特别的解决问题的过程;

- 首先要靠感官、幻想、叙事等非典型游戏要素把玩家引入到解题过程中,所以题材、叙事、开场动画等内容起到了这个作用;

- 学习形式,就是作者向玩家提问,目标是促使玩家愿意花精力去解题;

- 有些问题玩家可以解很久,但大部分问题用户很难坚持(比如学习中的问题),游戏最终一定会变得无聊,所以关卡设计就是要缓这个过程;

- 谜题越复杂多变,理论上游玩时间会越长,但同时也会让玩家很难坚持;

- 根据上面的信息,这里提出:乐趣启动点 、乐趣衰减期两个概念;

- 好的游戏设计就是寻找那些乐趣启动点又多又早,而乐趣衰减期又长又慢的问题(pvp竞技协作的问题很容易符合这个特征);

制作有趣问题的Tips,03PPT

随堂思考题:想想生活中还有哪些情景,也符合学者Erin hoffman描述的sofia过程?并尝试把它改编成为有可能玩很久的游戏

附录:

综合体验,一个简答的机制变有趣的视频

SDT理论

“SDT(Self-Determination Theory)是一种心理学理论,由心理学家加拿大的Richard M. Ryan和Edward L.Deci于1985年提出。SDT理论以自主决定(self-determination)为基本原则,认为人们在自己的行为中具有自主性和可控性,把自主性和可控性作为有效的行为变量,将心理、行为和社会因素相互联系,用以说明人们何时会作出更有针对性的决定,为此,SDT理论把自我决定构成了一种内在动机。它关注人们在不受外部因素干扰条件下所做出的选择背后的动机,重点关注一个人的行为由内在动机和自我决定引发而产生的程度 (Deci & Ryan, 2002)。简单地说,就是一个人可以有不受外界任何因素干扰而做出自己的选择的自由和权力。

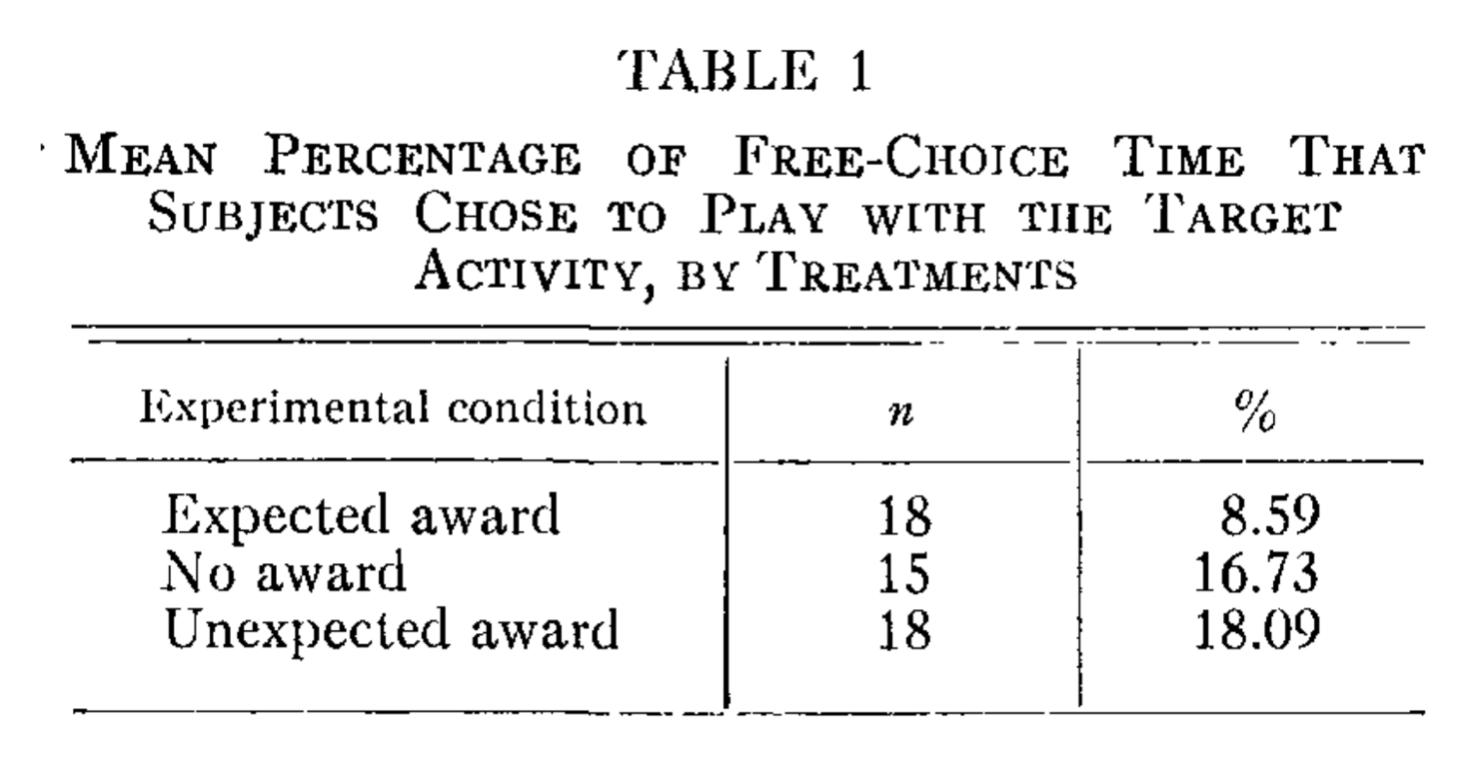

1971年外部中介奖励对内在动机的影响 ,文章作者Edward Deci

豆包泛读链接

1973年“过度理由效应” 假设文章 ,该研究由 Lepper、Greene 和 Nisbett 开展

豆包泛读链接

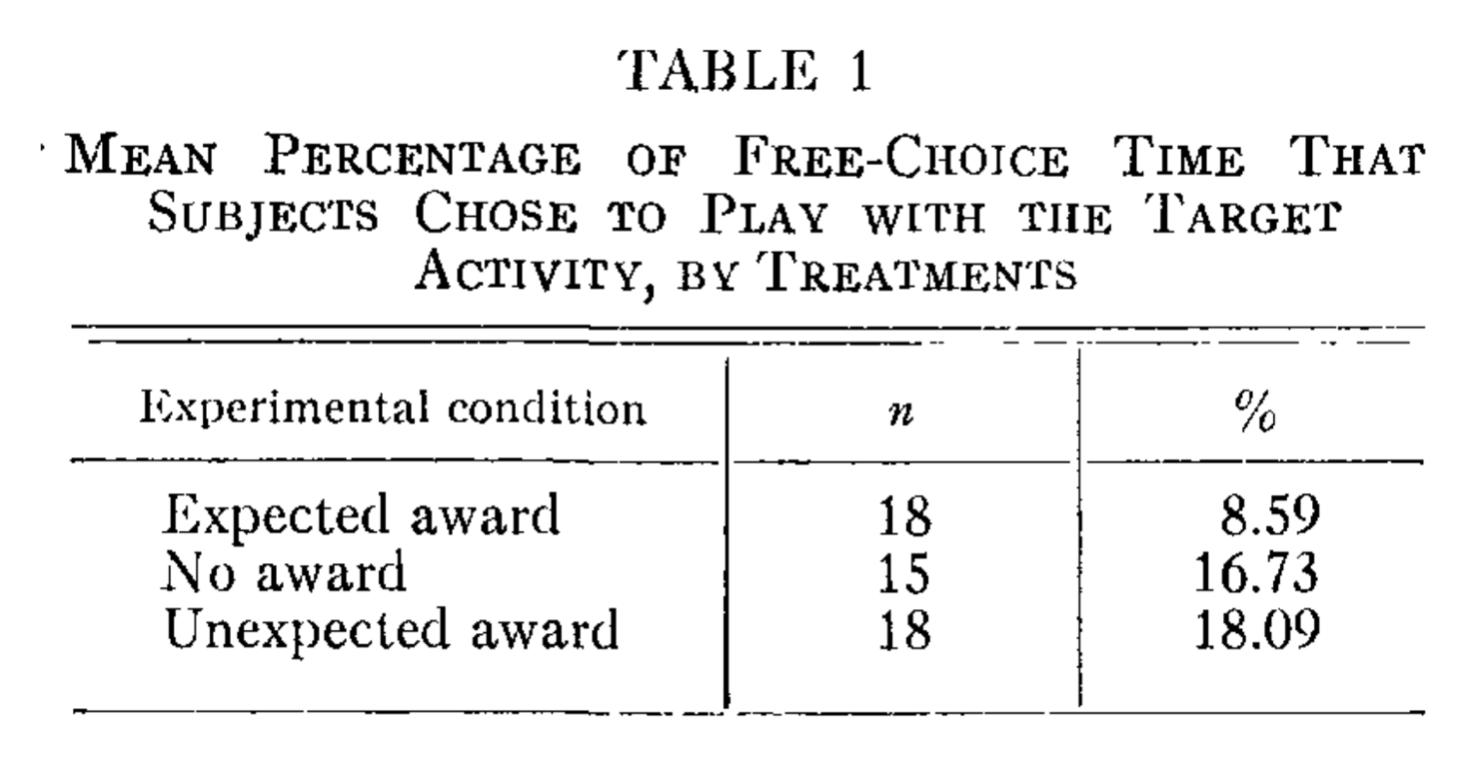

来自斯坦福大学的心理学家马克·R·莱佩尔等三位学者对过度使用反馈机制的测验 ,实验内容是关于假设孩子在从事某项活动时的内在动机,会被过量的外在动机消磨掉。他们招募了51位年龄在40-64个月的学龄前儿童,把他们分别安排在3个教室,每个屋子里安排2-3位老师,并分成连续3天,每天收集一个小时有关孩子们初始兴趣的观察数据。所有参与研究的儿童都有一个前提条件,那就是对绘画感兴趣。这个筛选前提,说明了所有参与实验的孩子,对绘画是存在一定内在动机的。那么,实验者对于三个房间内得孩子给予了不同的对待,分别是有明确奖励、意外的奖励、没有任何奖励(奖励是一个带有金色印章的证书)。具体的实验方法不赘述了 ,大家可以去参看原论文。实验结果很有趣,有明确奖励的那个房间的孩子们表现出了对于绘画的内在兴趣的减弱,他们平均参与实验活动的时间明显低于另外两个房间的孩子。

12big ideas from game design that you should know

知乎一篇游戏理论集合