The Genius Engineering of the Colosseum

回答如下问题:

1、罗马斗兽场能容纳多少名观众?

2、观众如何进场?

3、角斗士、野兽如何进场?

4、血迹如何清理(Arena竞技场的来源)?

5、如何遮阳避雨?

6、这座著名的建筑设计的目的是什么?

罗马斗兽场的建筑智慧,百度解释, 油管视频, B站视频,纪录片

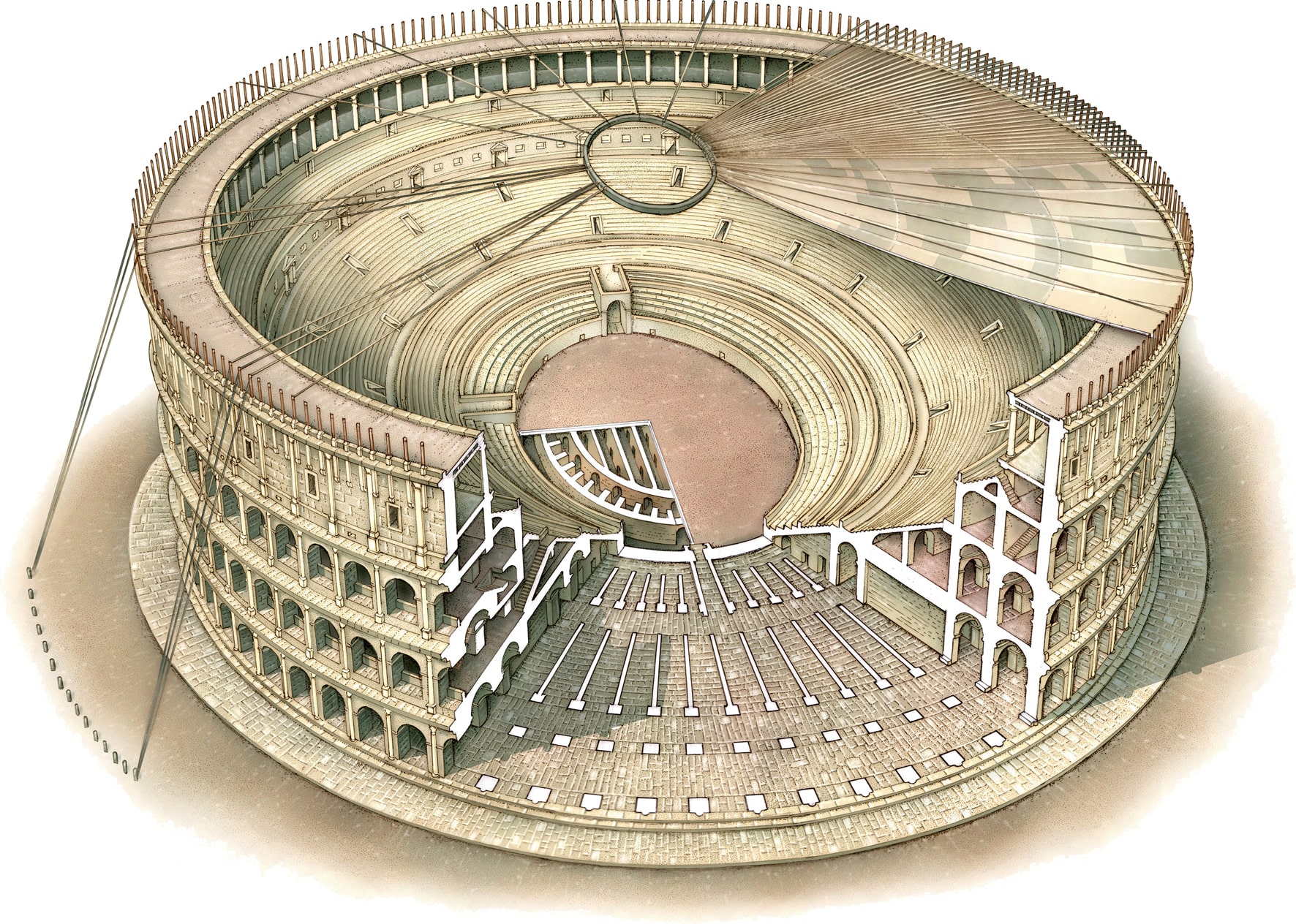

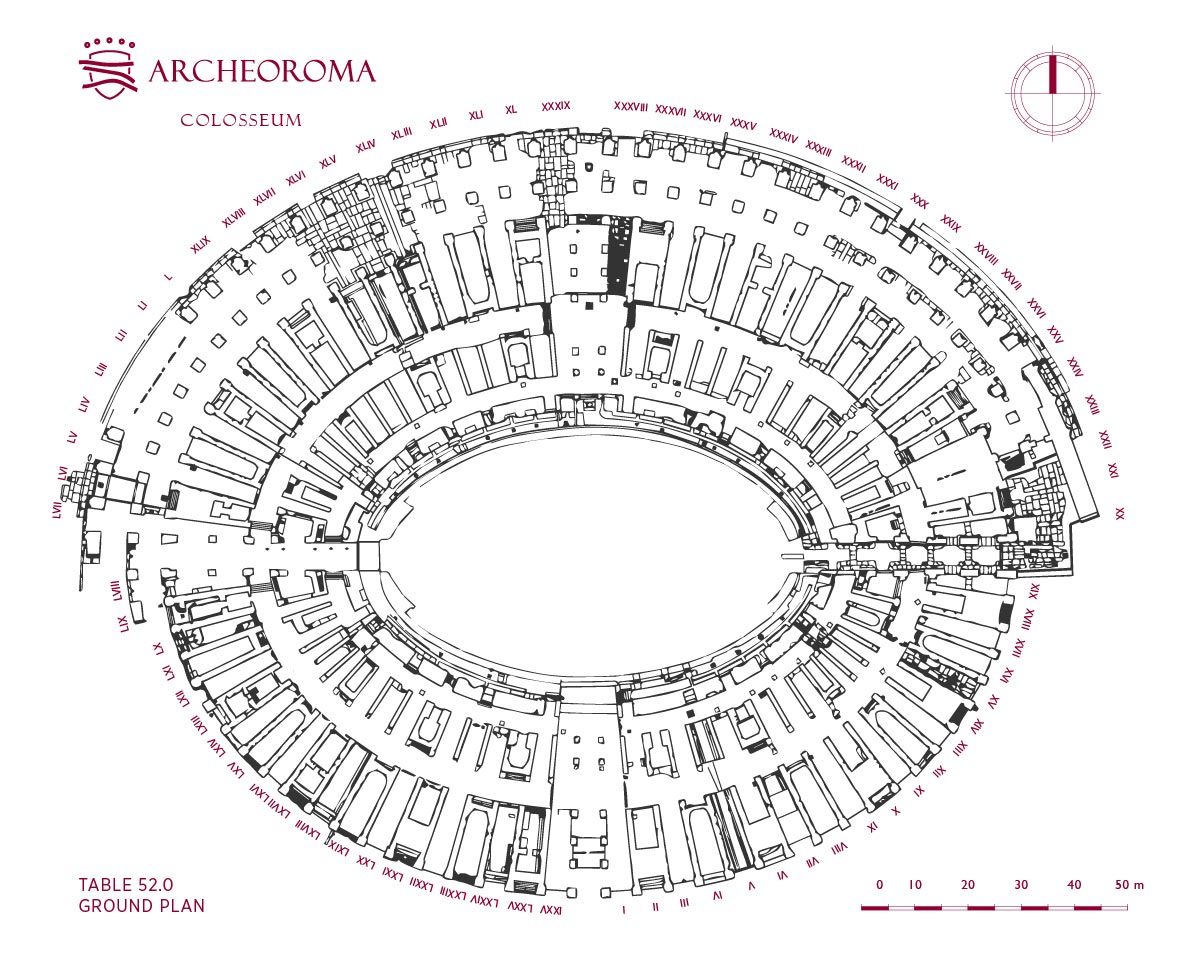

1、罗马斗兽场能容纳多少名观众:5万~8万名观众

2、观众如何进场:80个入口,发明了沿用至今的对号入座。76个入口用于普通观众,位于东南西北的4个入口用于贵族、精英,南侧供皇帝使用。

3、角斗士、野兽如何进场:地下运送通道

4、血迹如何清理:木质地板,15cm沙子铺上层吸收血迹。Arena“竞技场”一词的来源就是拉丁文的沙子。

5、如何遮阳避雨:可伸缩式遮阳棚 Velarium

6、这座著名的建筑设计的目的是什么?古罗马鼎盛时期最大的文化娱乐项目,向民众展示帝国的强大。兽人角斗,海战奇观,所有城邦的人民来观看精彩的游戏,象征帝国权力与雄心的娱乐盛世。罗马斗兽场可以容纳不同阶级的观众,最底层到上层分别是:元老、贵族、骑士、平民、奴隶。这种分层分级别的看台设计一直沿用至今之现代体育馆。斗兽场建设在罗马城的行政中心庞,周围建筑包括,尼禄金宫(Domus Aurea)、古罗马广场(Roman Forum)、塞维鲁凯旋门(Arch of Septimius Severus)、提图斯凯旋门(Arch of Titus)、Emperor Nero雕像、大角斗士训练营(Ludus Magnus)、帕拉蒂尼山(Palatine Hill)、苏旦喷泉(Meta Sudans)、猜测的蓄水池遗址等。

官方参考资料

真实空间与虚拟空间的差别?

游戏空间设计与真实空间设计那个更复杂?

- 建筑结构、材料、成本,真实空间的考量; 游戏可以忽略建筑建构、材料、成本等要素,自由发挥。比如,矛盾空间,非真实空间。

- 真实空间设计范畴:建筑设计,环境设计,装饰设计(室内设计),景观设计,城市规划。根据内容功能可划分医院设计、住宅设计、酒店餐厅设计等;而游戏是没有学科界限的,对于设计师来说各个领域都需要了解。

- 服务目的差异,游戏空间设计主要围绕着服务于问题、冲突、矛盾。是问题空间的设计,例如对抗空间设计,谜题空间设计,创造麻烦。

- 真实空间设计中哪些原理可以用在虚拟空间,虚拟空间的设计优势要如何利用?

An Architecture approach to level design

定义:关卡设计是 “游戏玩法在游戏空间中的精心落地”,不仅需实现玩法功能,更需通过空间设计传递情感、引导行为、讲述故事。

关卡设计的核心目标:

行为调整:通过关卡空间教玩家掌握玩法(如《超级肉男孩》用初期关卡教跳跃、墙跳)。

意义传递:借助空间符号、环境叙事传递游戏世界观与情感(如《半衰期 2》用 λ 符号代表反抗军)。

空间增强:用空间信息辅助玩法(如《生化危机》用窄走廊增强压迫感)。

核心原则:

形式追随核心机制:关卡空间需适配游戏核心玩法(如《团队要塞 2》“黑水盆地” 地图为推车机制加宽隧道)。

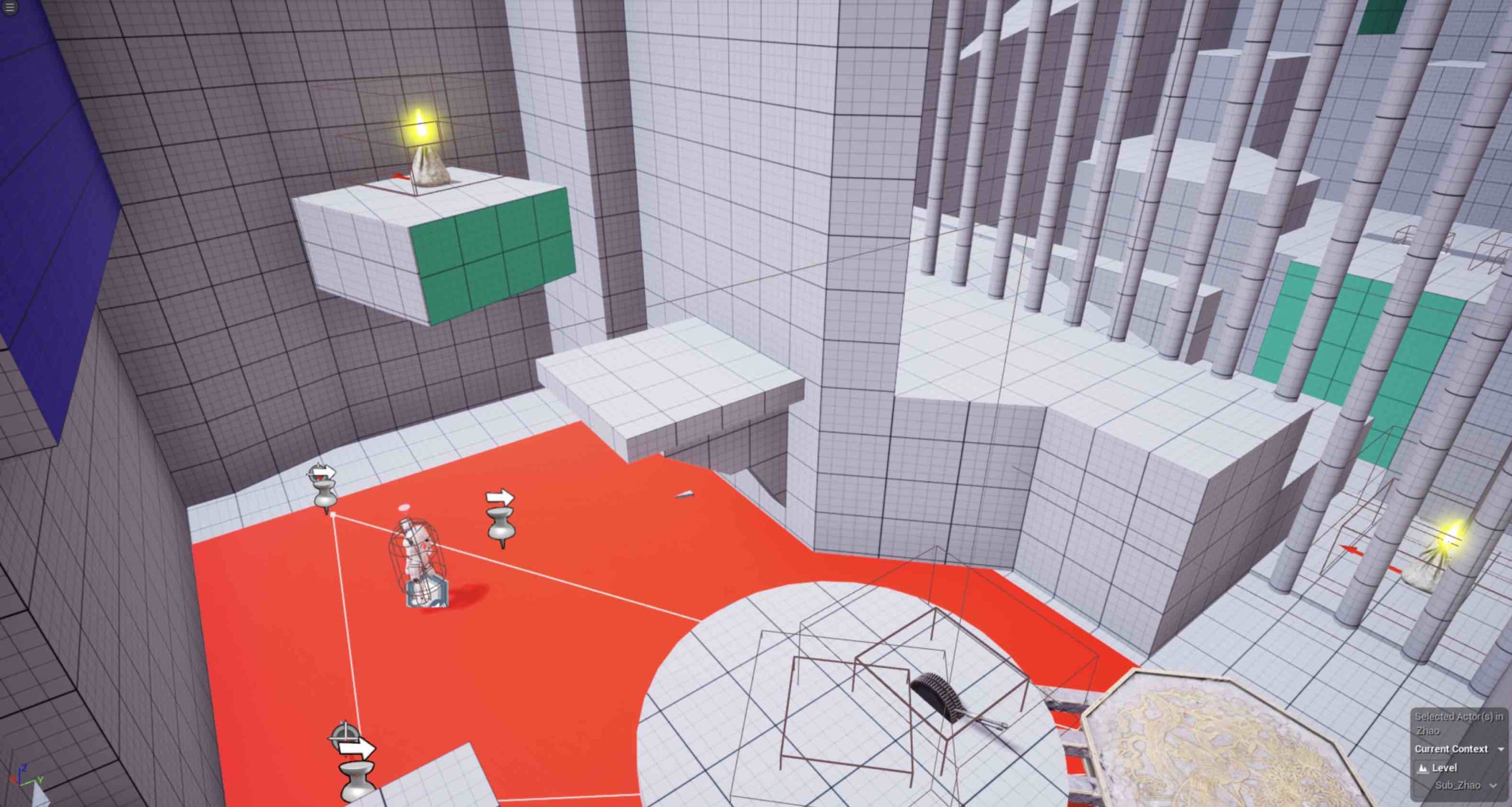

迭代设计与 playtest:通过 “原型 – 测试 – 修改” 循环优化关卡,早期用白盒原型(Whiteblocking)测试空间可玩性。

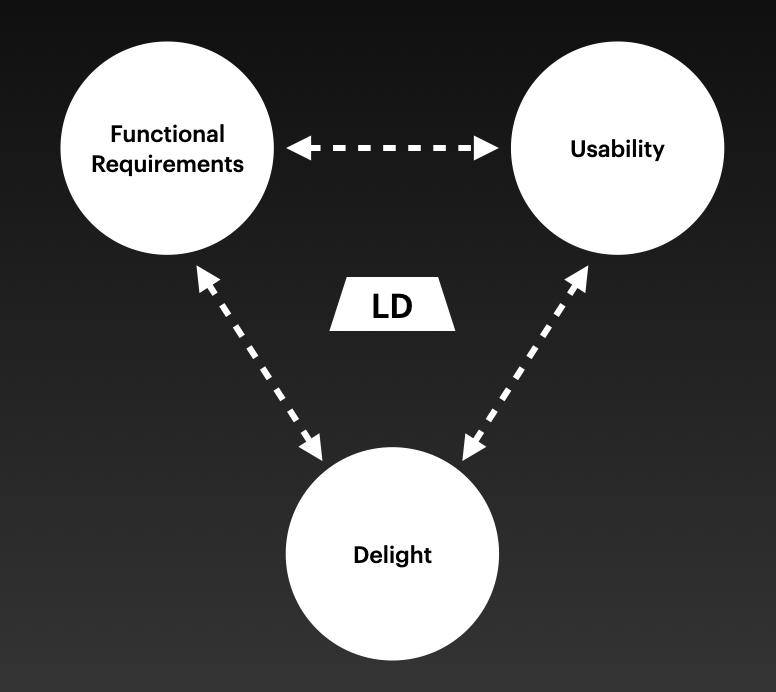

克里斯托弗·W·托顿,提出了空间设计中的三要素:

- 功能要求:

首先,你的游戏必须能够正常运行。这是关卡设计的稳固性(firmitas)要求。正因如此,本书将把理论探讨立足于关卡构建方法之上。例如,第二章就讨论了关卡设计的实用要素,包括对几种游戏引擎的关卡构建方法的概述。后面的章节则着眼于如何利用游戏资源来实现关卡设计的体验目标,对相关理论进行探讨。

- 易用性:

其次,游戏空间必须具备易用性。在这方面,我们应当关注玩家如何通过视角和游戏摄像机来观察游戏空间,以及玩家如何在关卡中进行导航。关卡设计的这一要素侧重于导航和引导教学。正如我们将会看到的,关卡为游戏设计师提供了一个与玩家进行间接交流的机会。因此,我们设计的游戏关卡应当教会玩家如何操作,并以通俗易懂的方式来传达信息。

- 趣味性

最后,玩家在体验我们设计的游戏空间时应该能有所收获。为此,我们必须运用关卡设计中的心理要素,并理解关卡是如何引导玩家经历各种情感体验的。通过设置挑战并给予玩家奖励,我们为他们提供了掌控游戏高潮元素的机会,这是其他任何媒体形式都无法提供的。为此,我们应当努力创造出尽可能引人入胜的体验。

需要注意的是,这些体验并非相互排斥,而且它们在关卡设计中的重要性也不分高低;对于关卡设计来说,它们同等重要。

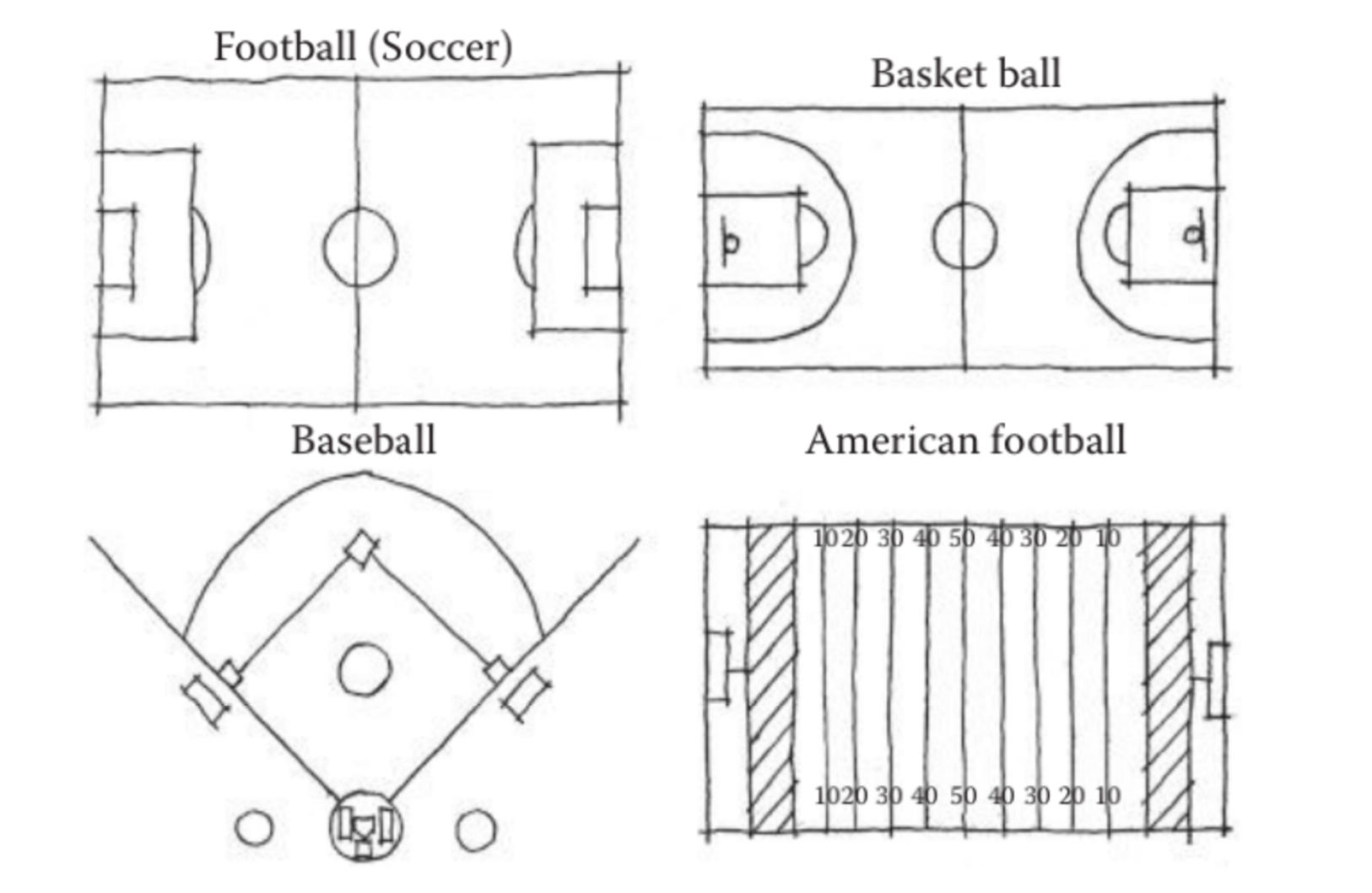

运动场地、桌游棋盘,都是人类从真实空间对于虚拟空间向往,是抽象的真实空间:

物理游戏空间,如比赛场地和竞技场,对预期的游戏方式做出了回应。现代运动的古代类似物,如足球、篮球、长曲棍球等,都在设计中使用了空间元素:球门、防线等。当这些游戏最终被改造成现代形式时,它们获得了更直接的空间元素:边界、有关于如何或是否可以控球的区域等。一旦它们被组织起来,这些游戏往往还添加了观众区,为整个体验增加了游戏之外的元素,使这些游戏同时拥有游戏性和表演性。在这一类game中,Level Design也不完全服务于规则,也服务于game的氛围,比如观众席设计,输赢气氛女啦啦队口哨喇叭,数字时代的时段更为丰富。这些都是level design 中的delight的部分。

pinball的冲突空间设计在哪里?它是如何设计的成为了经典游戏项目?弹球游戏历史

Windows XP 三维弹球的横向关卡设计,很少有人关注的任务系统与不同机关的结合

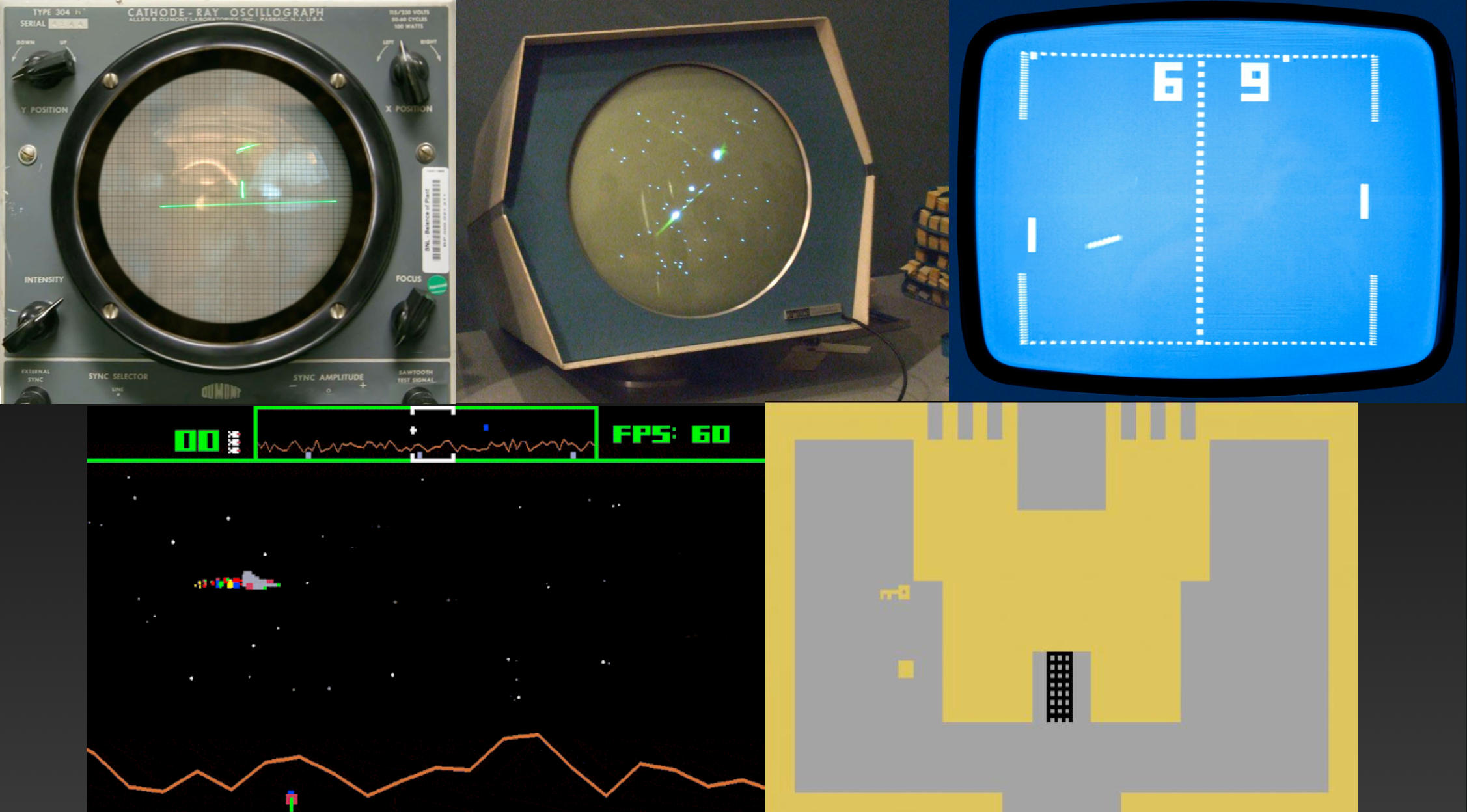

《Tennis for Two》诞生于 1958 年,由美国物理学家威廉・辛吉布森(William Higinbotham)在布鲁克海文国家实验室开发,是为了让参观者更直观地理解示波器的功能而创作的互动演示程序。它比著名的《乓(Pong)》早了 14 年,被视为电子游戏的 “鼻祖” 之一。游戏运行在图中的DuMont Type 304 阴极射线示波器上,两名玩家分别通过旋钮控制 “球拍” 的移动,击打来回弹跳的 “网球”,规则与现实网球类似,球碰到屏幕边缘会反弹,若未接到球则对方得分。

史蒂夫·拉塞尔领导的MIT学生创建的《Spacewar》模拟了太空中两艘飞船围绕重力井展开的战斗。与《Tennis for Two》以及后来的《Pong》一样,这个游戏在一个屏幕上进行。但不同的是,屏幕中间有恒星引力,子弹有速度时间,Level design也不一样,游戏空间是循环的,没有边界的,当一艘飞船离开屏幕的一侧时会对应出现在另一侧。这种模拟无限空间的功能后来变得非常流行,特别是在1979年的《爆破彗星Asteroids》、1981年的《Pac-Man》以及最近的独立游戏《塔倒升天Towerfall》中。这一特点使玩家能够在一个有限的屏幕空间内制定复杂的策略。

Atari的《Pong》,会以从顶部俯视的方式抽象地描绘游戏,不再将越过网作为一个挑战,而是集中精力通过在屏幕上移动球拍来保持球的运动。

Defender,Williams Electronics (developer and publisher),1980. Arcade game.在数字游戏空间的早期历史中,大部分的动作都发生在一个屏幕上。这是由于硬件的技术限制以及许多街机游戏的游玩时间限制所导致的。像《Defender》这样的一款家用游戏,需要比典型的街机游戏时间更长地进行互动,它通过逐个显示游戏空间的房间来解决了单屏幕游戏性的问题,采用了横向滚动的环境,横跨多个屏幕的宽度,横版卷轴的形式出现。

Adventure. Atari (developer and publisher),1979. Atari 2600 game.在数字游戏空间的早期历史中,大部分的动作都发生在一个屏幕上。这是由于硬件的技术限制以及许多街机游戏的游玩时间限制所导致的。像《Defender》这样的游戏采用了横向滚动的环境,横跨多个屏幕的宽度。Atari的《Adventure》是一款家用游戏,设计得比典型的街机游戏要长时间地进行互动,它通过逐个显示游戏空间的房间来解决了单屏幕游戏性的问题。

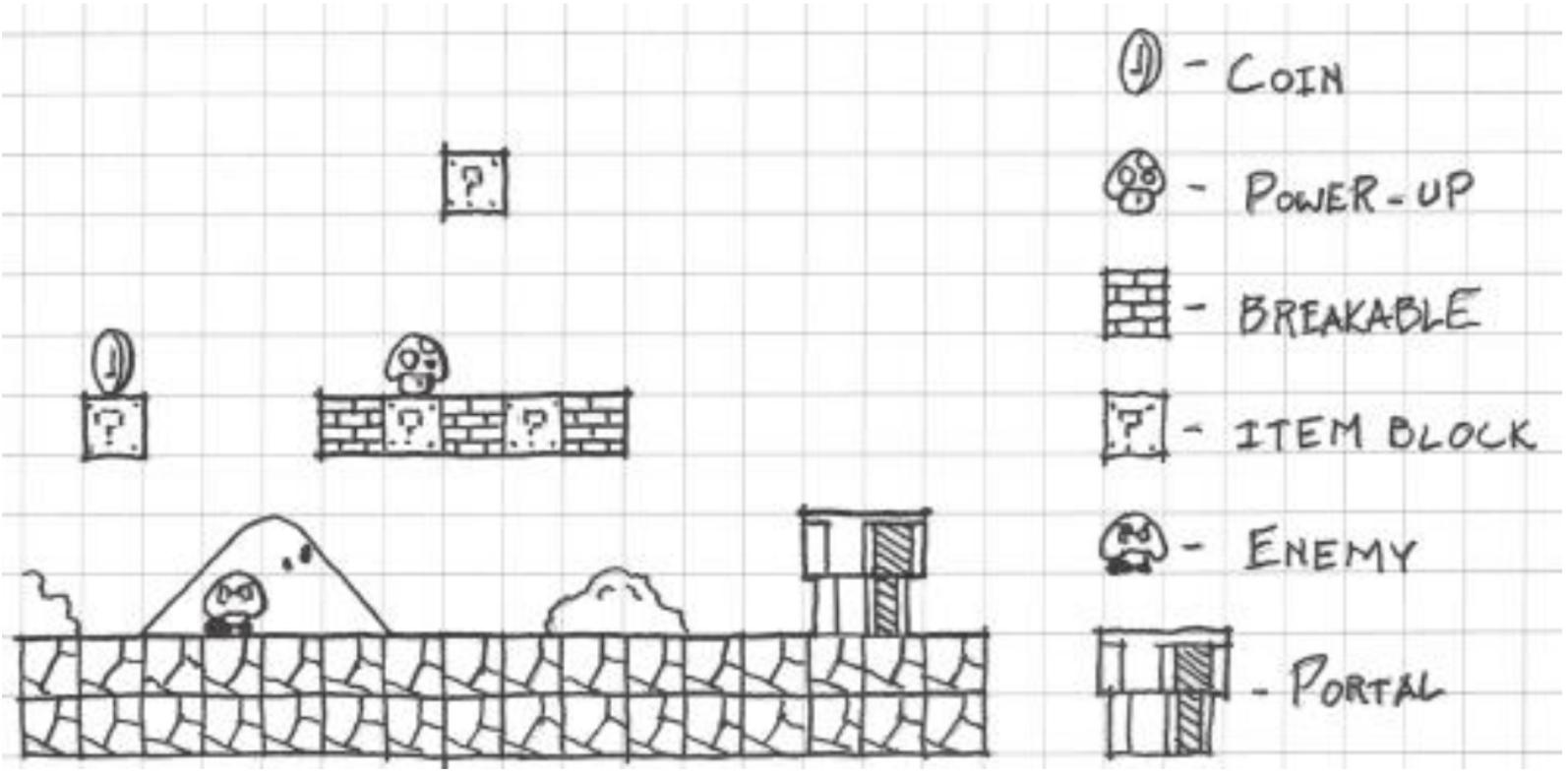

随着计算机和游戏主机的性能越来越强大,这些早期游戏中建立的空间语言被用于创建更加广阔的世界。《超级马里奥兄弟》利用了《Defender》的屏幕滚动功能,创造了漫长而多彩的游戏世界,同时添加了《Adventure》风格的房间,以在主要游戏空间的上方和下方创建秘密的奖励关卡,以让好奇的玩家感到惊喜

Tennis for Two link youtube

Story about the year 1958 Tennis for two born

The defender live video , An short interview of Designers

The Advenure live video

推荐一个游戏历史up主

游戏空间设计五要素

玩家视角、空间流动、路径结构、模块归纳、精神场域

一、玩家视角

视角听起来与空间不直接相关,但其实在空间设计中视角是一个基础理解,在游戏设计中,玩家视角与空间设计的关系是实现玩法、叙事与情感体验的核心纽带,玩家视角决定了 “玩家如何感知空间”。

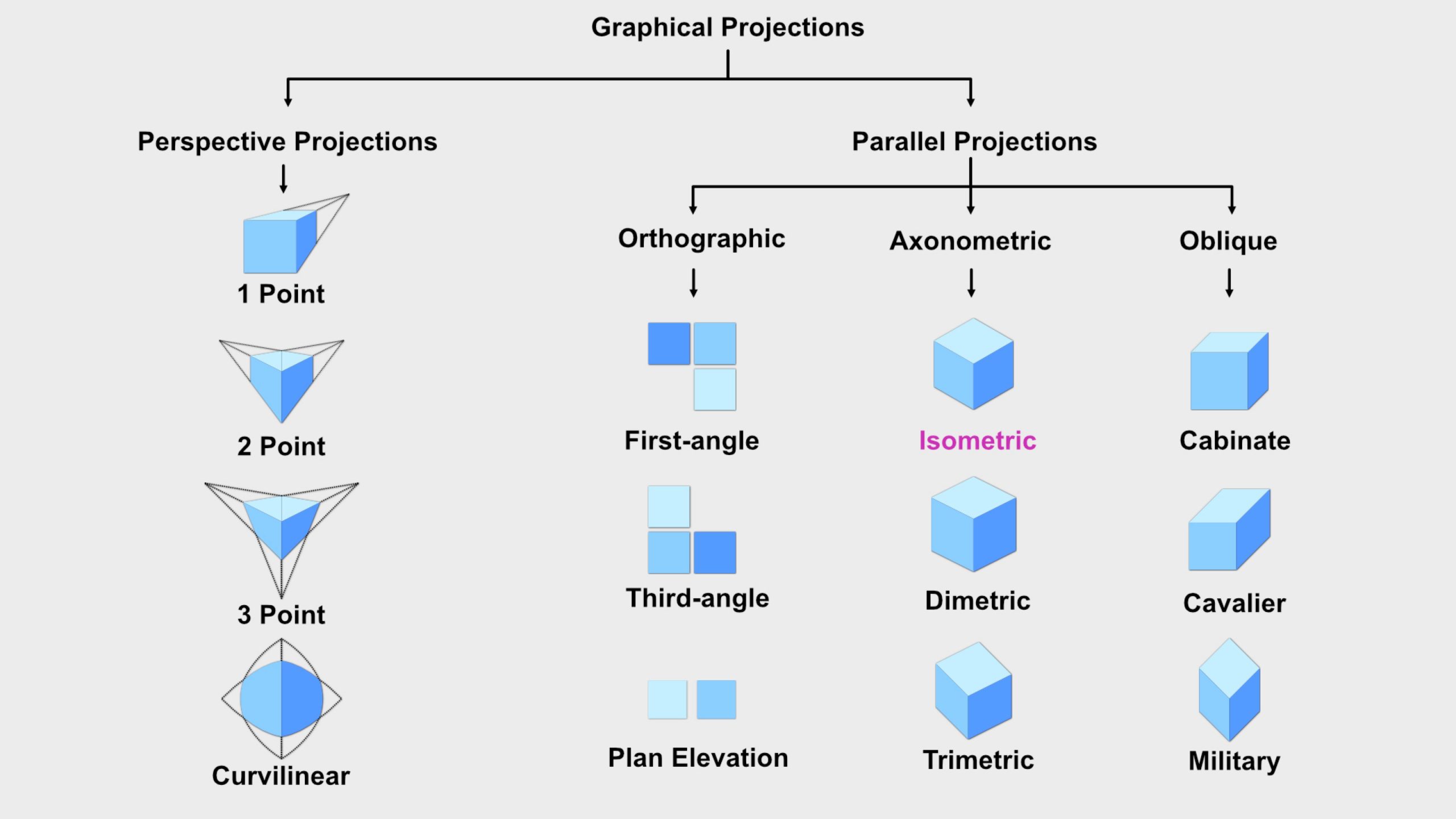

在空间设计制图中对于视角的归纳,下图是图形投影(Graphical Projections)的分类体系,用于工程制图、计算机图形学等领域,帮助理解不同投影方法的逻辑关系。

透视投影 vs 平行投影

图形投影分为两大类:

- 透视投影(Perspective Projections):投影线从单点(视点)发散,模拟人眼视觉,有 “近大远小” 的透视变形。

- 平行投影(Parallel Projections):投影线互相平行,无透视变形,常用于需要精确尺寸的场景(如工程图纸)。

透视投影(Perspective Projections)

- 1 Point(一点透视)特点:所有平行线最终交汇于一个灭点,常用于表现室内、街道等 “纵深单一方向” 的场景(如走廊、公路)。

- 2 Point(两点透视)特点:平行线交汇于两个灭点,是建筑效果图的常用技法,能同时表现水平方向的两个维度(如房屋的正面 + 侧面)。

- 3 Point(三点透视)特点:平行线交汇于三个灭点,常用于表现高层建筑、俯瞰 / 仰视图,强化空间的夸张纵深感。

- Curvilinear(曲线透视)特点:灭点呈曲线分布,模拟鱼眼镜头的视觉效果,用于表现超广域场景(如全景图)。

平行投影(Parallel Projections)

平行投影又分为三类:正投影(Orthographic)、轴测投影(Axonometric)、斜投影(Oblique)。

1. 正投影(Orthographic)

投影线垂直于投影面,无变形,是工程制图的核心方法,子类型包括:

- First-angle(第一角投影):欧洲、中国等常用的三视图画法,物体位于观察者与投影面之间。

- Third-angle(第三角投影):美国、日本等常用的三视图画法,投影面位于观察者与物体之间(可理解为 “投影面透明”)。

- Plan Elevation(平立面投影):直接的平面(如地图)或立面(如建筑立面图)投影,仅展示单一维度。

2. 轴测投影(Axonometric)

投影线倾斜于投影面,但仍保持平行,能同时展示物体的长、宽、高,子类型包括:

- Isometric(等轴测):三个轴向的缩放比例相同(通常为 1:1:1),是游戏、UI 设计中表现 3D 感的常用风格(如《模拟人生》的视角)。

- Dimetric(双轴测):两个轴向的缩放比例相同,一个不同,用于需要强调某一维度的场景。

- Trimetric(三轴测):三个轴向的缩放比例均不同,更接近真实 3D 透视,但绘制复杂。

3. 斜投影(Oblique)

投影线倾斜于投影面,仅一个面(通常是正面)保持真实形状,侧面呈倾斜变形,子类型包括:

- Cabinet( cabinet 斜投影):侧面缩放比例为 1/2,视觉更接近真实,常用于家具设计图。

- Cavalier( cavalier 斜投影):侧面缩放比例为 1:1,线条更简洁,常用于快速草图、机械示意图。

- Military(军事斜投影):侧面角度和缩放有特定规范,用于军事工程图的快速表达。

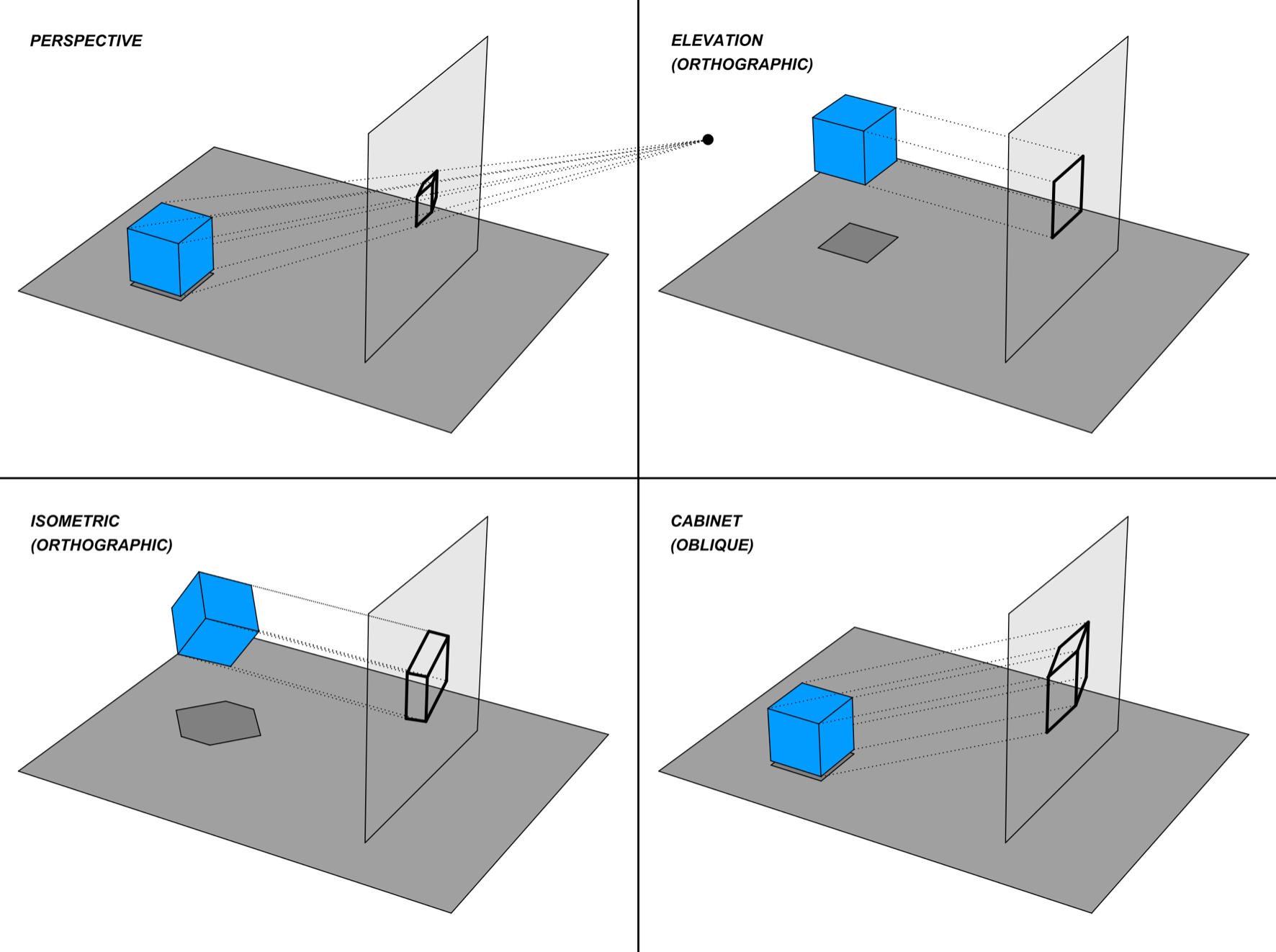

附图:为了更好的理解什么是Projection~ 透视Projection(左上)、正projection(右上)、轴侧Projection(左下)、斜projection(右下)

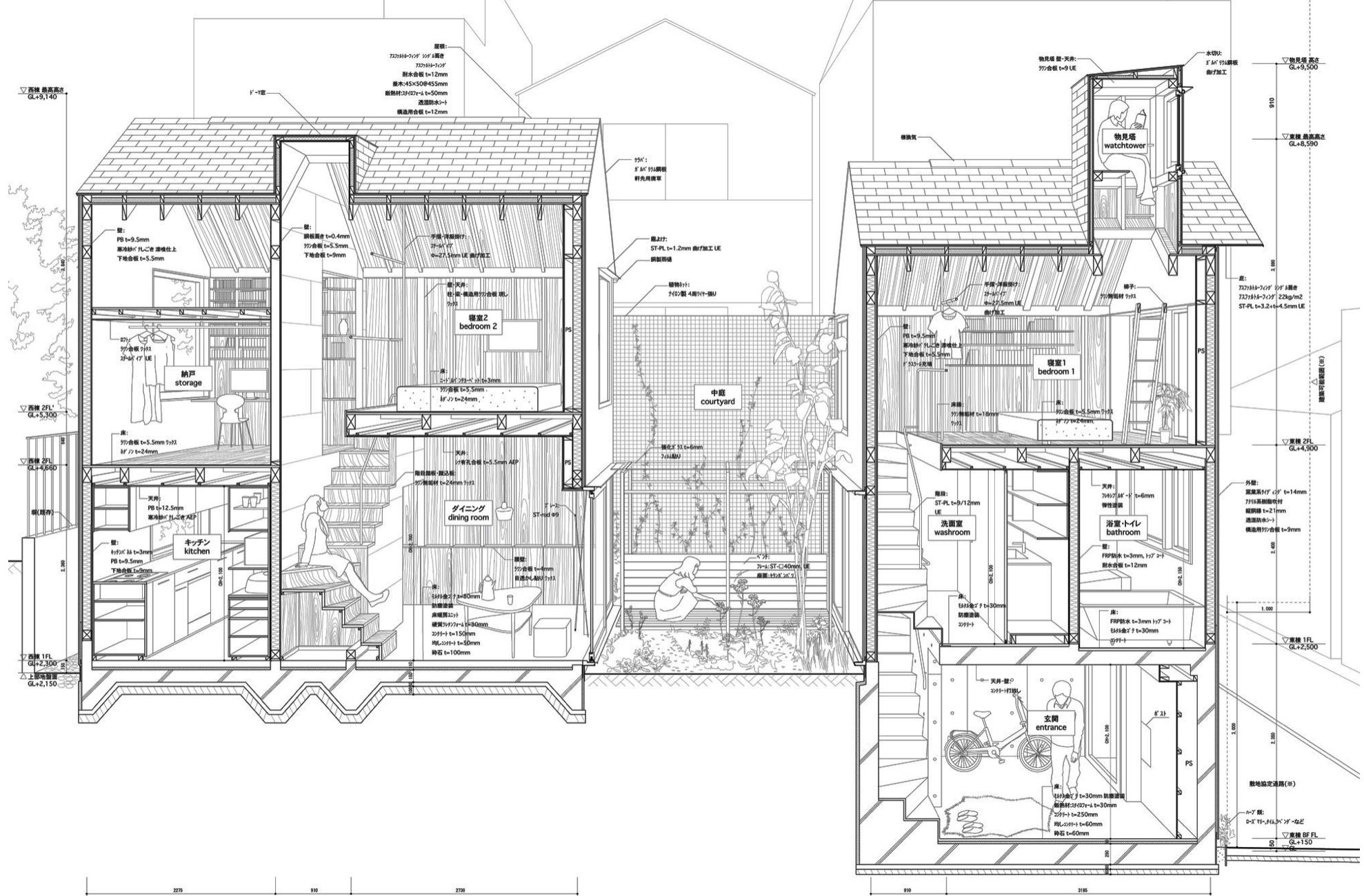

另外,Section 视图在 perspective视角下的发展,技术让其更加轻松。日本工作室,犬吠工作室

比如,在游戏《这是我的战争》中,Section 视图看起来就是一个摄像机的问题。但其实相比于很多横版的卷轴游戏或平台游戏,section也是带有视角的设计。比如哪些东西是作者想让玩家看到的,哪些是你要section的部分,在平台游戏中仅仅是地面(连水管都不愿意section),而在下面游戏中,是地面、楼体、墙体,当然你可以section任意东西,因为这是虚拟世界。

在游戏中的视角与镜头语言,ARPG等动作游戏的镜头交互设计,《生化危机代号维罗妮卡》中出现的影视语言(多机位转换)视角

二、空间流动

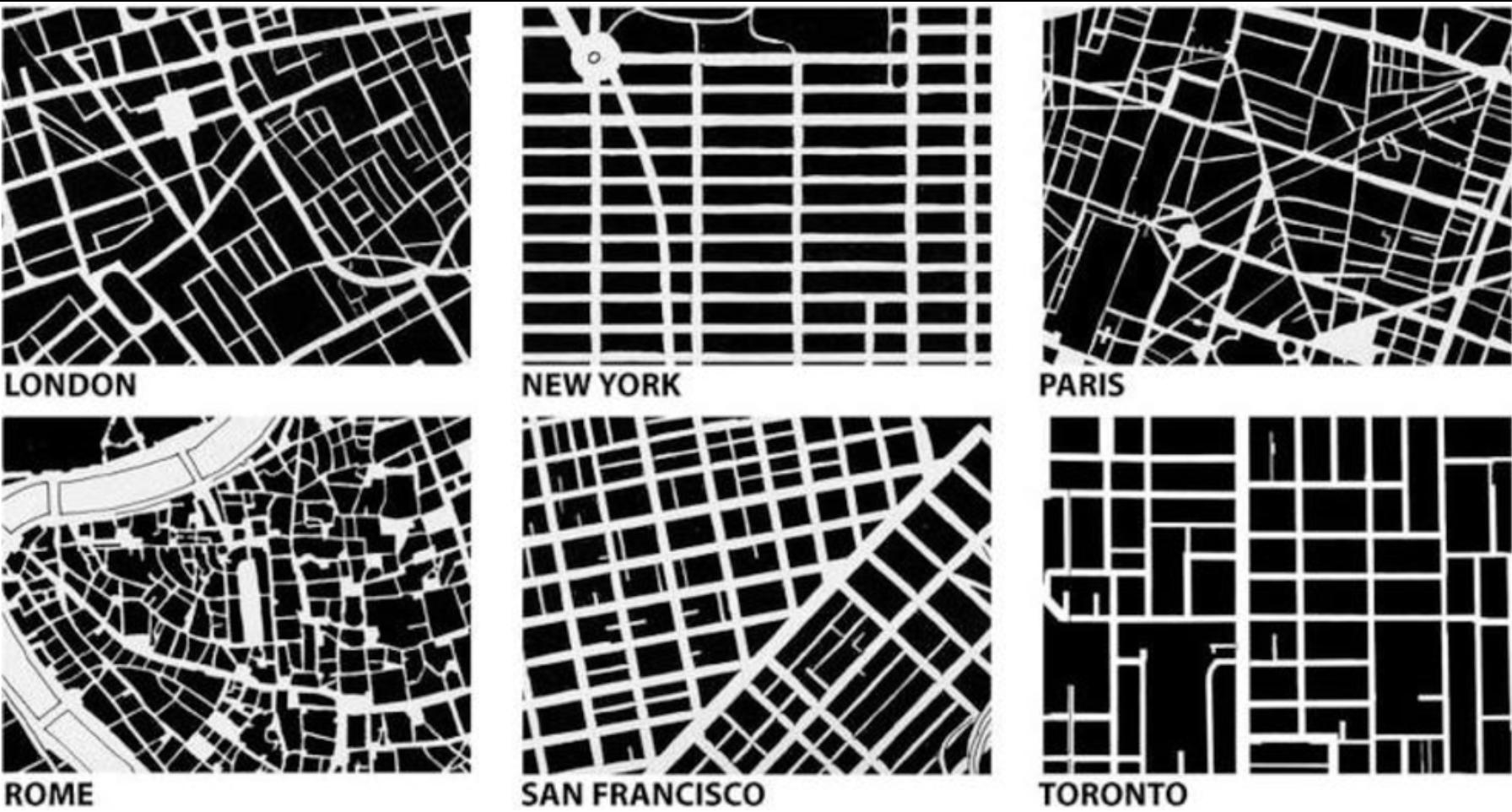

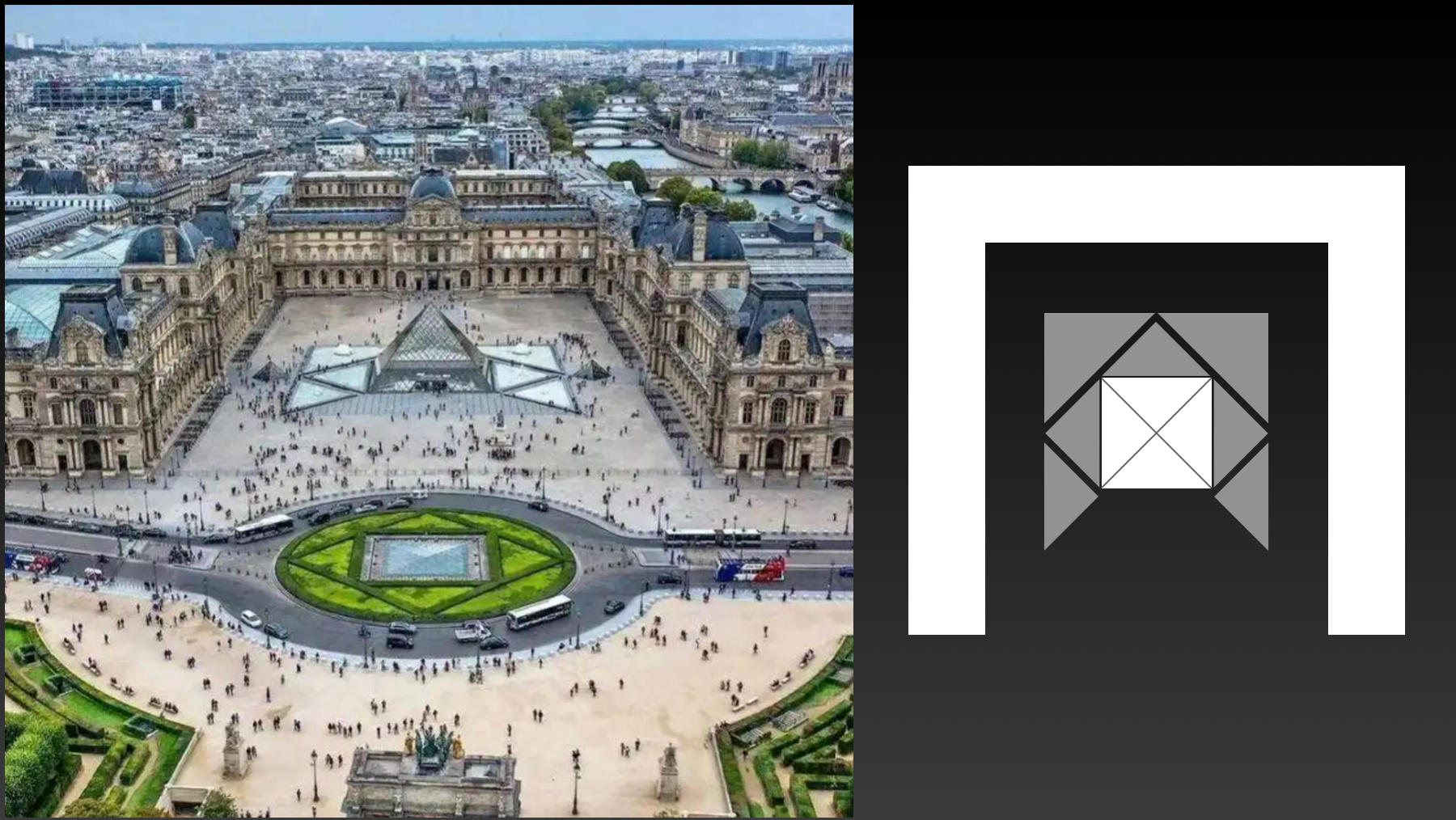

图片展示了伦敦、纽约、巴黎、罗马、旧金山、多伦多六座城市的图底关系,可清晰看出不同城市的空间肌理差异。在城市空间设计中,图底关系(Figure-Ground Relationship) 是研究 建筑实体(图)与开放空间(底)之间相互关系的核心理论,它源于格式塔心理学的知觉选择性,后被引入城市设计领域,用于解析城市形态的空间结构与肌理特征。以下是结合图片的详细介绍:

- 图(Figure):城市中的建筑实体(如建筑、街区、基础设施),因其视觉特征明确(形态、密度、材质),成为知觉的焦点。

- 底(Ground):建筑之间的开放虚体空间(如街道、广场、公园),相对模糊,作为 “图” 的背景存在。

核心逻辑:图与底并非固定不变,而是可相互转换的(类似 “鲁宾杯” 的视觉反转)。当建筑密度与空间分布达到平衡时,“底” 可转化为 “图”,形成 “虚实相生” 的有机城市结构。图底关系理论由美国康奈尔大学教授罗杰・特兰西克(Roger Trancik) 在《寻找失落的空间》中系统提出,其理论基础是:格式塔心理学:人的知觉会选择性地将 “图形” 从 “背景” 中分离,城市空间的感知也遵循这一规律。

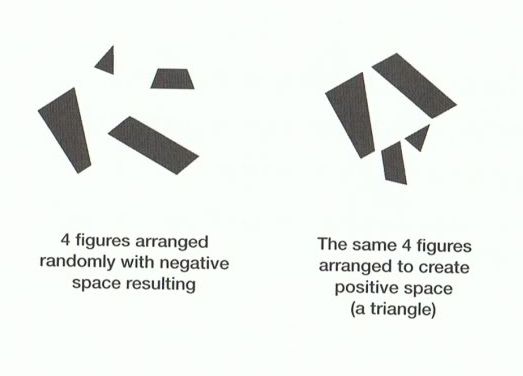

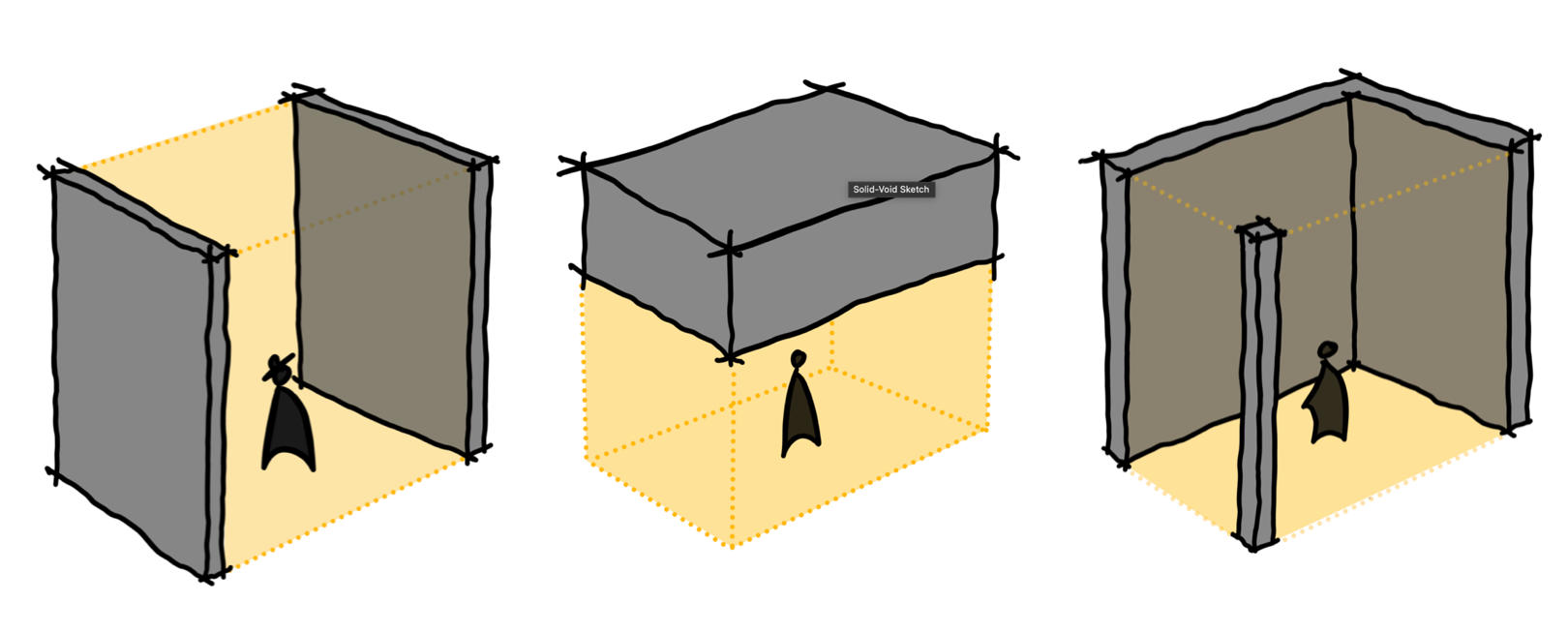

在设计与空间理论中,Positive Space(正空间)与Negative Space(负空间)是一对相互依存、可动态转换的核心概念,其关系可结合 “图底关系”“鲁宾杯视觉反转” 等知识深入解析

Positive Space(正空间):指实体形态所占据的空间,是视觉或空间中的 “焦点元素”。

- 城市设计中,建筑、街区属于正空间(对应 “图底关系” 中的图 / Figure);

- 游戏关卡中,地形、建筑、障碍物属于正空间;

- 平面设计中,文字、图形属于正空间。

Negative Space(负空间):指实体之间的虚体区域,是正空间的 “背景或间隙”。

- 城市设计中,街道、广场、庭院属于负空间(对应 “图底关系” 中的底 / Ground);

- 游戏关卡中,可通行的路径、空旷区域属于负空间;

- 平面设计中,文字、图形之间的留白属于负空间。

消极空间一般定义指对街区中散漫的、无组织的空间,包括建筑间的中介空间、道桥间的边角空间、用途不明的废弃空间、未经设计的冗余空间等的概念性描述。由于其往往形状不规则、面积较小,因此在过去较长的时间内并未受到足够的重视。他们造成城市空间利用效率低、影响城市环境的舒适感与宜人性,不同程度的影响城市居民的生活以及城市观感。积极空间可以按照消极空间对应去理解。那些利用率高,舒适的,人们经常愿意去的,有人气的公共场所可以理解为积极空间。

相互依存:“正” 因 “负” 而显,“负” 因 “正” 而存

利用这个原理的一些有趣的建筑设计,下图是丰岛美术馆(Teshima Art Museum),位于日本濑户内海的丰岛,由建筑师西泽立卫与艺术家内藤礼合作设计,是 “濑户内海艺术祭” 的代表性建筑作品。建筑形似 “水滴”,由 25 厘米厚的混凝土壳体构成,无柱梁支撑,整体为自由曲线的有机形态,与周边梯田、大海的自然景观融为一体。positive space:混凝土壳体是核心实体,塑造出巨大的内部空间,表面的椭圆开口(天窗)打破了实体的封闭感。Negative space:内部空旷的区域、天窗引入的自然景观(天空、树木),以及地面由 “母型” 艺术装置形成的水滴流动空间,都是负空间的体现。二者相互依存,正空间的壳体界定了负空间的边界,负空间的开放与流动又赋予正空间灵性,完美诠释了 “实体与虚空共生” 的设计哲学。

光之教堂是日本建筑大师安藤忠雄的 “教堂三部曲”(风之教堂、水之教堂、光之教堂)代表作之一,建成于1989 年,位于日本大阪府茨木市,是安藤以 “清水混凝土 + 自然元素(光、水、风)” 诠释宗教空间的巅峰之作,也是全球建筑界公认的 “光影建筑标杆”。安藤忠雄的核心设计哲学是 “用极简空间承载极致精神”。他认为 “光” 是神的具象化表达,因此在教堂设计中,通过“混凝土的实” 与 “光的虚” 的强烈对比 ,让信徒在空间中直观感受到 “神性的降临”—— 当光线透过十字孔洞射入幽暗的教堂内部时,光的形态便成为 “神的符号”,实现了 “以物质空间传递精神信仰” 的设计目标。

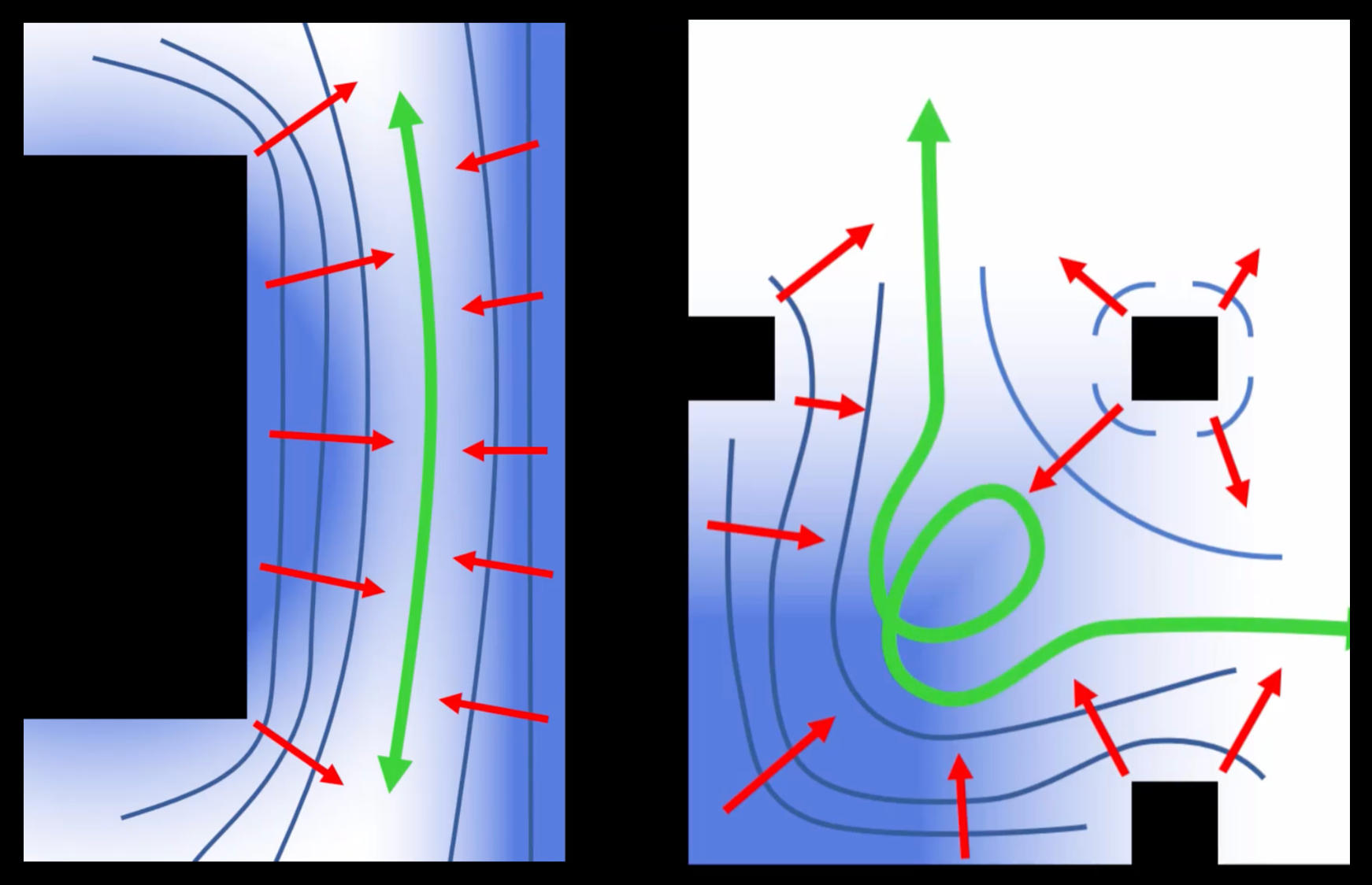

建筑空间设计是 “人流的导演”—— 通过正空间的布局塑造负空间形态,进而引导人流的行为模式;而人流的行为又反过来定义了空间的功能价值,二者形成 “设计 – 使用 – 反馈” 的动态互动,这是建筑空间活力的核心来源。

左上图建筑实体呈单侧围合,塑造出线性负空间(如街道、走廊)。人流(红色箭头)沿建筑边缘形成平行且直接的流线,绿色主线是清晰的 “主通道”—— 这种设计适合快速通行的功能(如城市干道、建筑走廊),空间效率高,但互动性弱。右图是“复合空间”的引导,建筑实体(含中间方形建筑)呈多向围合,塑造出复合型负空间(如广场、商业街区)。人流(红色箭头)出现迂回、环绕、聚集的行为。中间方形建筑形成 “节点空间”,人流会环绕其流动(绿色主线的迂回)。多个建筑实体的 “缺口” 形成 “次流线”,促进人流的互动与停留(如商业街区的店铺前人流聚集)。这种设计适合需要人流互动、探索的功能(如商业广场、文化街区),空间体验丰富,但对流线的 “可读性” 要求更高。

路易丝·布尔乔亚:母爱与痛苦的雕塑家

路易丝·布尔乔亚(Louise Bourgeois),20-21世纪最重要的艺术家之一,被誉为美国女性身份艺术的先锋。她的作品遍布世界各大美术馆,其中最为著名的莫过于《妈妈》(MAMAN)这一巨型蜘蛛雕塑。在一个封闭而空旷的展厅中,一只巨大的蜘蛛静静地矗立着,它的八条腿有力地扎向地面,保护着身下的事物。黑色的蜘蛛周身散发出强大的气场,仿佛有生命一般,与观看者互通互语。布尔乔亚曾说:“作为雕塑家,你必须有侵略性。”而蜘蛛,无疑是布尔乔亚最经典的符号与标志。

到达感受(arrivals)空间序列的抵达仪式感/POI的底层逻辑

“Arrivals(到场 / 抵达体验)” 是建筑空间序列设计的核心环节之一,指使用者从外部环境进入建筑(或核心功能空间)的全过程感知体验—— 通过动线的节奏、空间的收放、感官的引导,塑造 “从外部到内部” 的过渡仪式感,让 “进入空间” 的行为成为一种有层次的体验。

核心要素与建筑体现

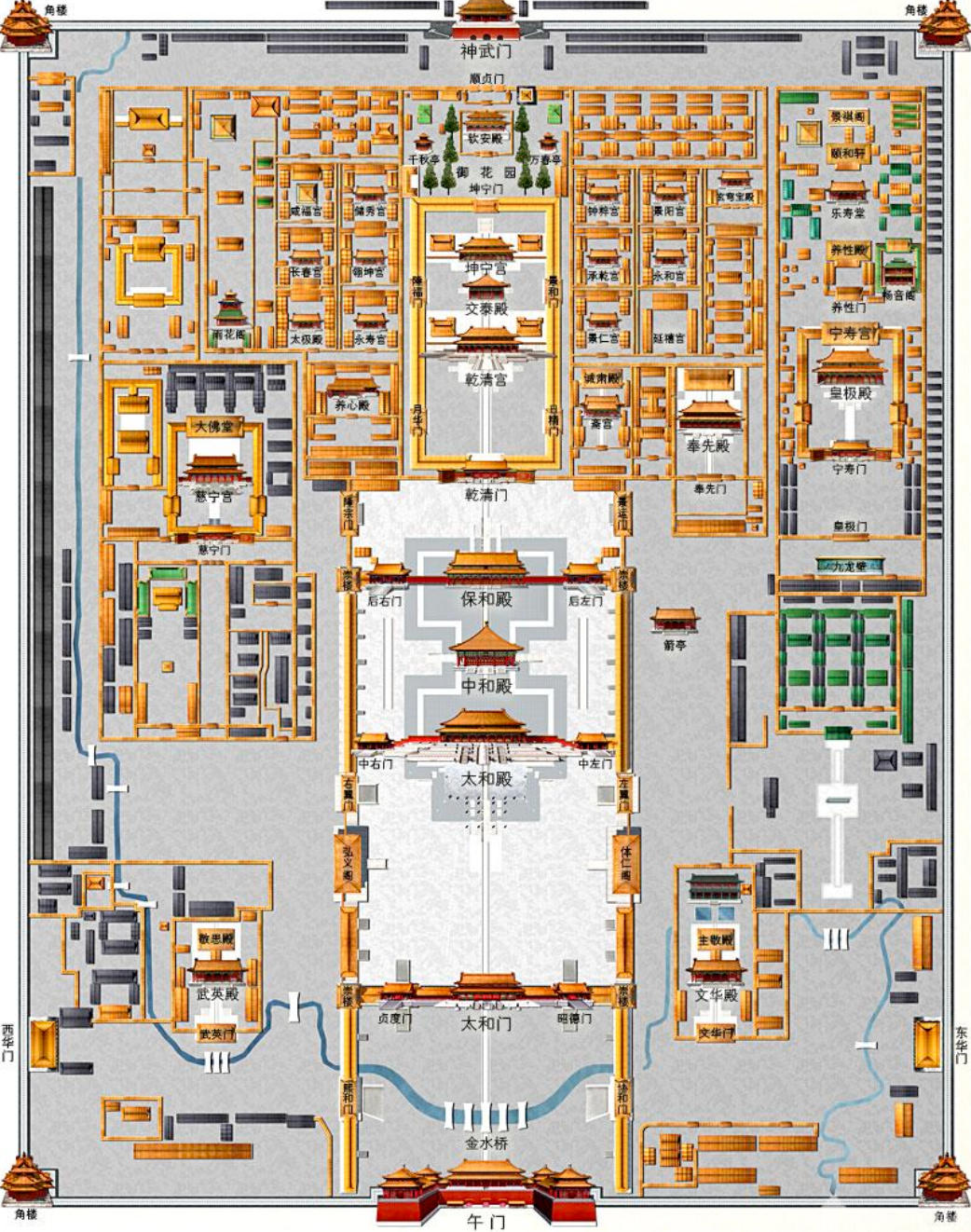

紫禁城的空间序列是 “到达感设计” 的极致典范 —— 它以5 重递进式空间收放,将 “抵达皇权核心” 的仪式感与威严感刻入每一个空间环节。Arrivals 的本质是通过 “空间尺度的收缩(压抑铺垫)→扩张(体验释放)” 的节奏变化,让使用者在 “接近核心空间” 的过程中,逐步积累期待感,最终在抵达核心时获得强烈的冲击感。紫禁城的到达序列,正是通过 “多次收放循环”,将 “抵达皇权核心(太和殿)” 的仪式感推向极致。

雅典卫城参拜雅典娜女神像的到达感:卫城的帕特农神庙,是 “地形 + 空间收放 + 视觉引导” 结合的到达感典范 ,它以 山丘地形的垂直攀登 为基础,通过 3 重空间节奏,将 “抵达神圣核心(帕特农神庙)” 的仪式感与神圣感,融入从山下到山顶的每一步体验中。

雅典卫城建在 156 米高的石灰岩山丘上,其到达感的独特性在于:不仅有 平面空间的收放,更叠加了 “垂直攀登的体力 / 心理铺垫”—— 攀登的过程本身就是 到达前的压抑与期待积累,最终在山顶的帕特农神庙处完成 “空间 + 心理” 的双重释放。

游戏虚拟场景的 “到达感受”,本质也是 “从非核心空间到核心空间的体验递进”,通过设计 “过渡 – 铺垫 – 爆发” 的三阶流程,让玩家在 “接近目标” 时产生期待感、仪式感,最终强化核心空间的冲击力。

塞尔达旷野之息,海拉鲁平原,一眼就能望到海拉鲁城堡

玩家站在通往洛斯里克大书库前的平台上,俯瞰整个洛斯里克城的典型景观。《黑暗之魂 3》是魂系游戏代表作,此场景是玩家抵达主线核心 POI “洛斯里克城”的俯瞰点 , 洛斯里克城是游戏的主线目标区域(需挑战洛斯里克王子等 BOSS),以 “哥特 + 巴洛克风格的浮空建筑群” 为特征,穹顶、尖塔密集,被雾气与云层环绕,呈现出 “宏伟又压抑” 的史诗感。右侧漂浮的塔楼是洛斯里克大书库外的独立建筑,嵌在悬浮岩块上,也是该区的标志性场景。

玩家抵达此场景前,通常经历了 “狭窄通道(如高墙的窄巷)、敌人密集的区域(如不死聚落的杂兵战)”,此场景的 “开阔俯瞰空间” 是从 “收” 到 “放” 的体验释放,空间尺度的突变,强化了 “抵达核心 POI” 的仪式感,让玩家直观感受到 “进入了更宏大、更危险的主线区域”。

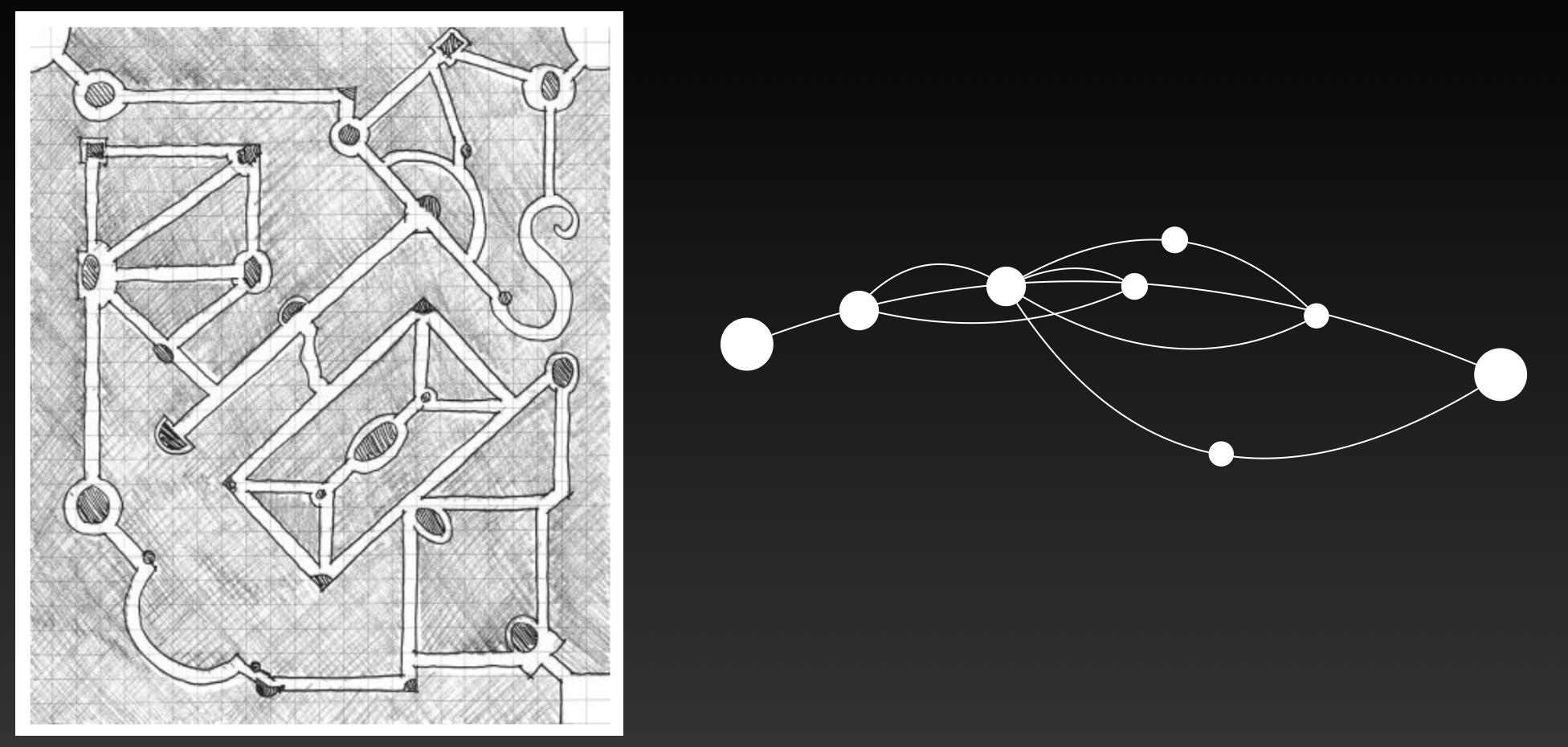

二、路径结构

一本道

橄榄型

树状/网状结构

凯文・林奇在 1960 年出版的经典著作《城市意象》(The Image of the City)中,提出了 “城市五要素”(节点、路径、区域、边界、标志),而 “节点 – 路径 – 场所” 是其中最核心的空间认知与设计框架 。该理论的核心价值的是:揭示了人类对空间的认知遵循 ““以路径为骨架、节点为锚点、场所为意义载体” 的逻辑,为塑造 “可识别、有归属感、功能高效” 的空间提供了底层法则,至今仍是建筑设计、城市规划、景观设计的核心指导理论。

路径(Path):空间的 “骨架与动线”

节点(Node):空间的 “锚点与焦点”

场所(Place):空间的 “意义载体与归属地”

道具与体力管理:开局手电筒电量低,建议移动时保持闪烁;收集 4 页笔记后,需保持手电筒常亮(否则更容易被瘦长人抓到);体力(Stamina)有冷却时间:长跑后需等待 15-30 秒恢复体力,低体力时(有呼吸音效)不要强行奔跑;收集 6 页笔记后(瘦长人追击强化),可利用体力爆发冲刺拉开距离,但冲刺会轻微降低最大体力。行动策略:收集笔记要快速,推荐按地图路线依次移动;拿到笔记后用 “慢跑 + 转向” 的方式前往下一个点位,避免被瘦长人预判路线。

围绕这个玩法,地图通路比较重要,所以用了网状路径结构,地图中每个节点都有两个方向的路径,仅cross wall除外。

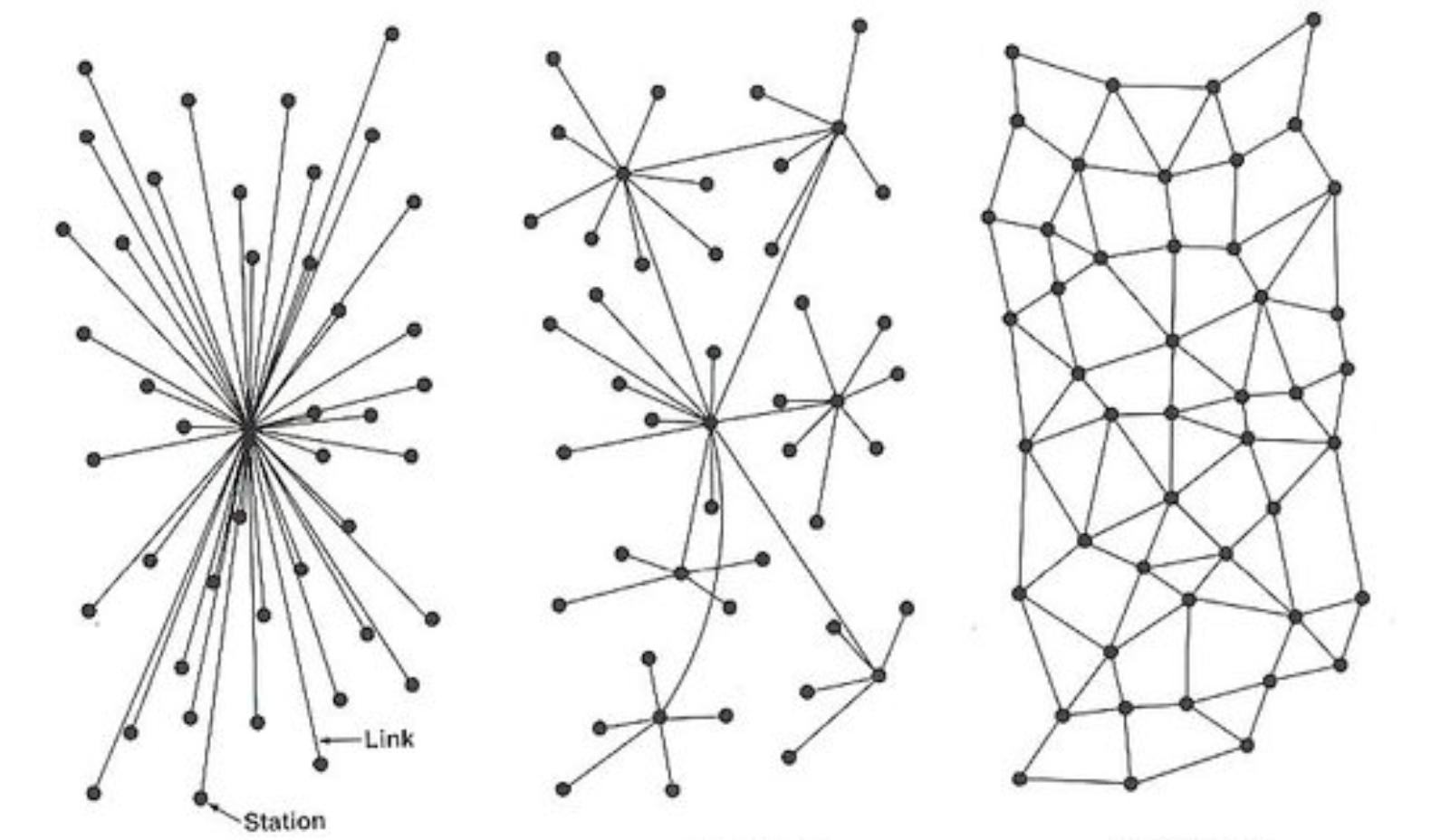

比尔・希列尔(Bill Hillier)提出的空间句法(Space Syntax),是 20 世纪建筑与城市规划领域最具影响力的量化分析理论之一。它打破了 “空间仅为社会活动背景” 的传统认知,将空间视为 “塑造人类行为、反映并驱动社会结构” 的核心系统,为理解 “空间 – 行为 – 社会” 的深层关系提供了科学工具。以下从理论起源、核心框架、量化工具、应用场景到书籍推荐,进行全面解读。

空间句法的核心价值,在于将抽象的 “空间关系” 转化为可量化的变量,通过数据揭示空间对行为的影响。希列尔提出的五大核心变量,至今仍是分析的基础:

1. 连接值(Connectivity) 定义:某一空间直接相交(连通)的其他空间数量(如一个房间连接 3 条走廊,连接值为 3)。 意义:连接值越高,空间的 “可达性基础” 越强 —— 例如城市主干道的连接值远高于支路,天然更易成为人流核心。

2. 控制值(Control) 定义:某一空间对相邻空间的 “控制程度”,数值上等于相邻空间连接值的倒数之和。 意义:控制值高的空间,能影响相邻空间的人流走向 —— 例如商场中 “连接主走廊与店铺的入口空间”,控制值高,可引导顾客进入店铺。计算逻辑可以简化,不用死记。核心是 “邻居的连接值越弱,你对它的控制越强”。简单理解:如果你的邻居只有你这一个 “出口”(连接值 = 1),那你对它的控制就是 100%;如果邻居有 10 个出口(连接值 = 10),那你对它的控制就只有 10%。

控制值不是 “空间自己能连接多少个”,而是 “空间能对邻居空间的使用产生多大影响”—— 相当于空间的 “话语权”:邻居越 “依赖” 这个空间,它的控制值就越高。

比如,建筑的 “楼梯间”

3. 深度值(Depth) 定义:某一空间到达系统内其他所有空间,需经过的 “最小连接次数”(如从入口到最内侧房间需经过 4 个空间,深度值为 4)。 意义:深度值越低,空间 “越靠近核心”—— 例如建筑大厅的深度值通常最低,是人流集散的天然节点。

4. 集成度(Integration) 定义:某一空间与系统内所有其他空间的 “集聚 / 离散程度”,是空间句法最核心的变量(分为 “全局集成度” 和 “局部集成度”)。 意义:集成度高的空间,是系统的 “核心枢纽”—— 例如城市中心广场的全局集成度高,能吸引全城人流;建筑内的电梯厅局部集成度高,是楼层内的人流核心。集成度是 “空间到系统内所有其他空间的‘方便程度’”—— 相当于空间的 “中心度”:到所有地方都近、都方便,集成度就高,是系统的 “核心枢纽”;到其他地方都要绕路,集成度就低,是 “边缘空间”。

5. 穿行度(Choice) 定义:某一空间被 “其他空间之间的最短路径” 穿行的概率(即 “是否是多数人从 A 到 B 的必经之路”)。 意义:穿行度高的空间,是 “被动人流走廊”—— 例如商场主通道的穿行度高,适合布局高频消费店铺(如便利店)。

| 变量 | 核心问题 | 适用场景 |

|---|---|---|

| 连接值 | 空间 “直接连了多少个邻居” | 初步判断空间的 “可达性潜力”(如候选主通道) |

| 控制值 | 空间 “能管邻居多少” | 优化 “过渡 / 引导节点”(如入口、门禁厅) |

| 集成度 | 空间 “到所有地方多方便” | 确定 “核心枢纽”(如城市广场、建筑中庭) |

| 穿行度 | 空间 “被多少人必经” | 布局 “高频消费 / 高曝光功能”(如便利店、广告位) |

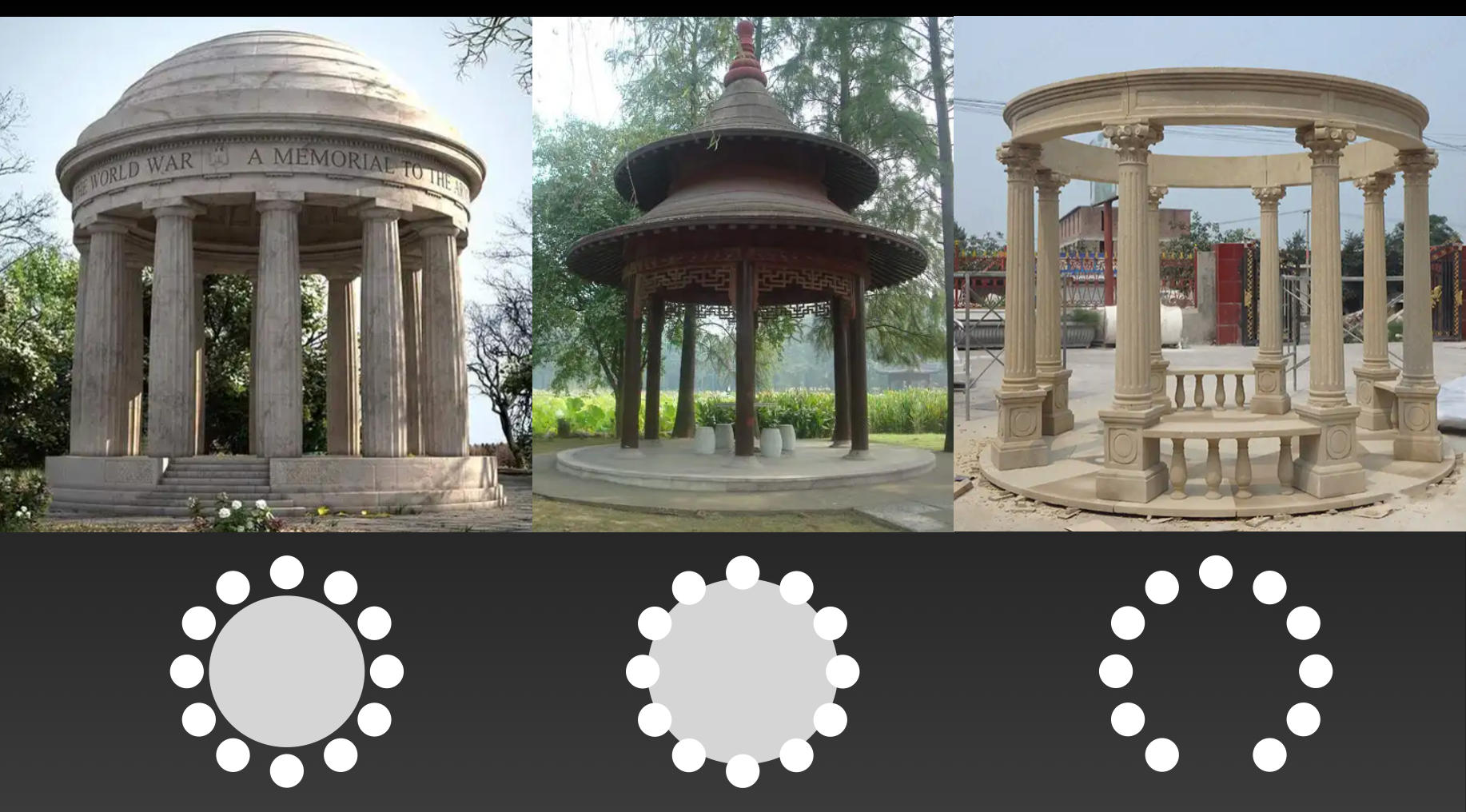

四、模块归纳

1. 先拆分 “核心功能模块”:明确模块的独立属性

2. 统一 “模块接口”:保证组合的兼容性

3. 参数化 “模块变量”:快速调整难度 / 体验

4. 建立 “模块资源库”:实现高效复用与迭代

五、精神场域

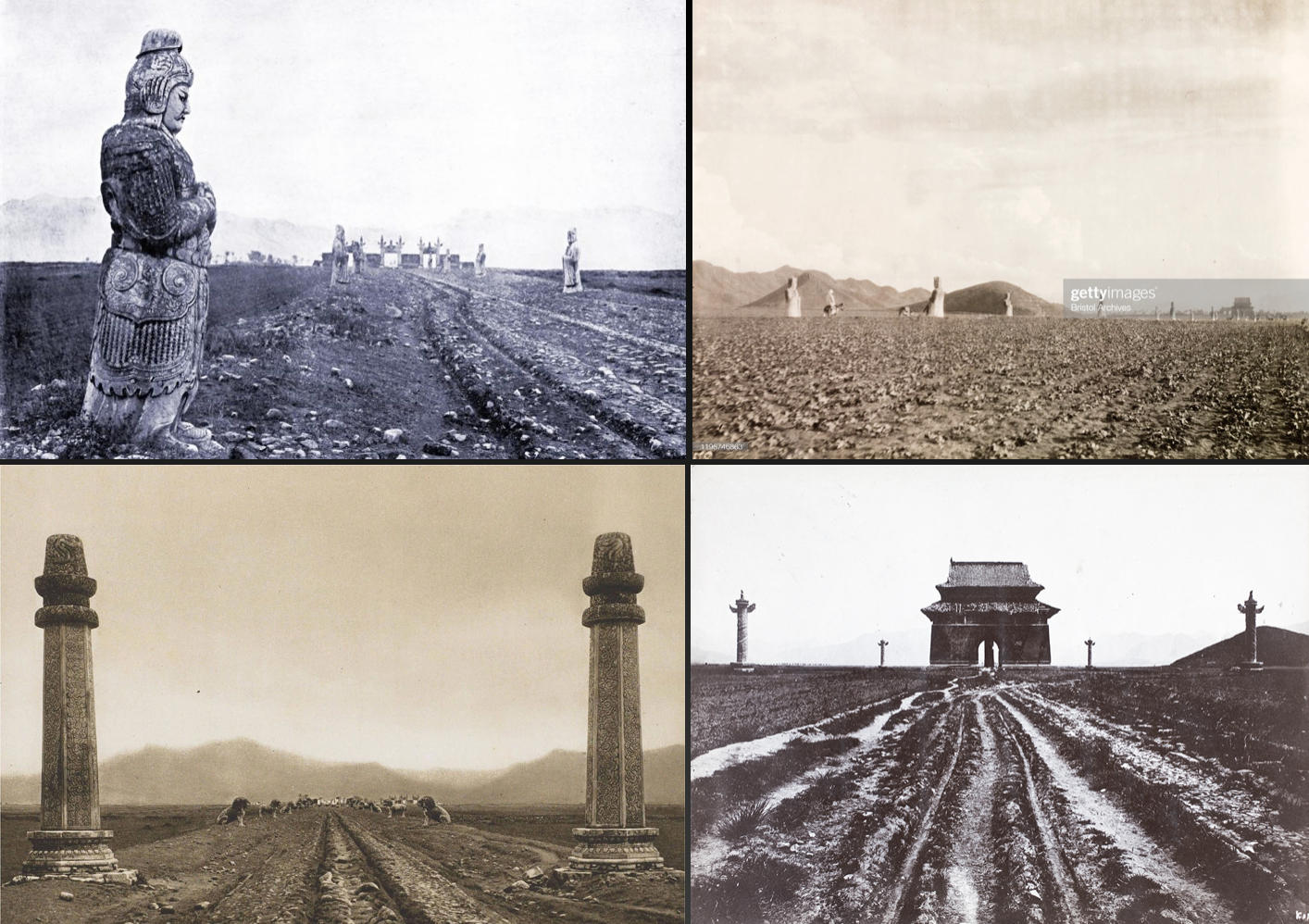

十三陵公园路人视角vlog 刚刚建国时记录片 明十三陵平面图

明十三陵中唯一被正式挖掘的陵墓是定陵,这是新中国成立后第一座经国务院批准主动发掘的明代帝王陵墓。墓主:明神宗万历皇帝(朱翊钧)及孝端皇后、孝靖皇后。建造时间:1584年(万历十二年)至1589年,历时6年。1956年5月至1958年7月,通过塌陷的城砖找到入口,挖掘出地宫及大量文物,但因保护不当导致文物严重损毁。

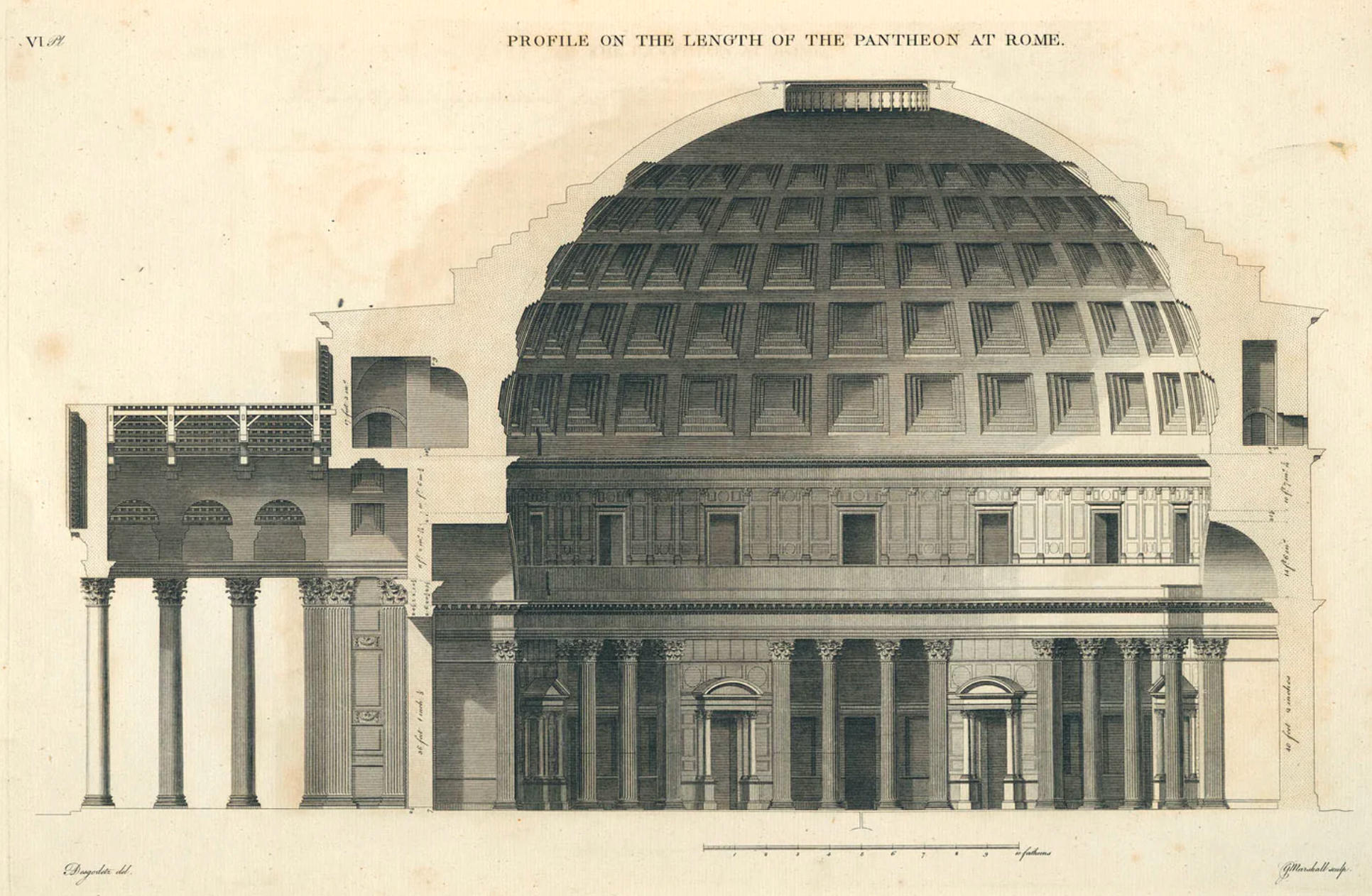

万神殿的精神场域, 天主教的圣神降临节(pentecoste),每年的节日当天,罗马万神殿以最辉煌、浪漫的方式来庆祝,消防员们爬上43米高的万神殿圆顶,从直径8.9米的洞口向大殿内抛下成千上万朵玫瑰花瓣。